Vous avez une première V1 qui tourne. Un produit qui prend de l’ampleur. Des besoins qui s’empilent : nouvelle feature, nouveau canal, nouvelle équipe. Et à chaque évolution, c’est plus dur d’avancer.

Vous sentez que “l’archi ne suit pas” — mais par où reprendre les choses sans tout casser ?

C’est là que le sujet architecture devient critique. Ce qui vous permet de livrer vite, de garder la maîtrise, et d’éviter les tickets “ça casse ailleurs” à chaque sprint.

Chez Yield, on conçoit des applications sur mesure. Et une chose est sûre : ce n’est pas la taille du projet qui impose une architecture — c’est la volonté de livrer propre, de faire évoluer sans dette, et de structurer dès le début ce qu’on ne veut pas subir plus tard.

Dans cet article, une méthode claire pour poser les bases d’une architecture applicative qui tient :

- les vraies questions à se poser avant de schématiser ;

- les blocs essentiels (et comment les découper intelligemment) ;

- les patterns utiles (et ceux à manier avec recul) ;

- et surtout : comment garder une archi vivante… pas juste jolie dans Notion

Prêt à concevoir une application qui tient la route — pas juste qui passe en staging ?

Ce qu’on attend d’une architecture en 2025

Une “bonne archi”, ce n’est pas une architecture à la mode. C’est une architecture qui sert votre produit — aujourd’hui, et demain.

👉 En 2025, les attentes sont claires. Une architecture applicative doit permettre de :

Évoluer sans tout casser

Un nouveau use case ? Un canal de plus ? Un connecteur tiers ?

L’archi doit permettre de brancher, étendre, adapter — sans effet domino.

Délivrer vite, sans sacrifier la qualité

Pas de choix technique bloquant. Pas de monolithe incompréhensible.

Une équipe doit pouvoir livrer des features en parallèle, tester sans friction, corriger vite.

S’adapter à plusieurs rythmes

Côté back, ça avance à un rythme. Côté front, un autre. Idem pour les apps mobiles, les API partenaires…

L’archi doit isoler les sujets, pas tout lier dans un gros bloc figé.

Rester compréhensible

Pas une cathédrale. Une architecture compréhensible en 30 min par un dev qui débarque.

Documentation, conventions, structure de dossiers : tout doit aider à onboarder vite.

S’outiller sans s’enfermer

CI/CD, monitoring, sécurité, logs… ça fait partie de l’archi.

Mais attention aux stacks magiques impossibles à maintenir. Une bonne archi laisse de la place au changement sans tout refaire.

💡 À retenir

Votre architecture, c’est votre produit en version technique. Elle doit suivre son cap, absorber ses évolutions… et ne jamais devenir son propre problème.

Avant de schématiser : poser les bonnes questions

Avant d’ouvrir Whimsical ou de choisir votre stack, commencez par cadrer le vrai contexte. Une architecture utile, c’est une réponse à un produit, une équipe, une durée de vie — pas un modèle copié-collé.

👉 Les questions qu’on pose systématiquement chez Yield :

Quel type de produit ?

App B2B critique, outil interne, app mobile terrain ? Chaque usage impose ses contraintes (scalabilité, dispo, UX…).

Quel rythme d’évolution ?

Un sprint par mois ou trois features par semaine ? Plus ça bouge, plus l’archi doit être modulaire.

Quelle complexité métier ?

Des règles simples ou des cas tordus à la volée ? Ça change tout sur le découpage logique et la place du domaine.

Quelle durée de vie ?

Un POC ? Un SaaS pour 5 ans ? Même un projet court mérite une base claire si on veut itérer sans douleur.

Quelle équipe ?

Seniors autonomes ou juniors à onboarder ? L’archi doit rester lisible, testable, explicable.

💡 Ce qu’on fait souvent chez Yield : un atelier flash “architecture produit” avec lead dev + PO + CTO. En 2 heures, on cale le vrai contexte. Ça évite de schématiser trop tôt… ou à côté.

Les blocs fondamentaux à structurer

Pas besoin de 15 couches pour poser une bonne architecture. Ce qu’on cherche, c’est une structure claire, évolutive, et maintenable.

Chez Yield, on découpe en 4 grands blocs — chacun avec un rôle net, des limites claires, et peu de dépendances croisées.

1. Le cœur métier : vos règles, pas votre base

C’est ici que vit la vraie valeur : les objets métiers, les statuts, les règles de gestion, les workflows… Tout ce qui fait que “votre produit fonctionne comme ça”.

Ce bloc ne doit dépendre de rien d’autre : ni de la base, ni d’un framework, ni d’une interface. C’est ce qui permet de faire évoluer le produit sans tout recoder.

2. La couche d’accès : APIs, UI, CLI…

Elle expose le cœur métier à l’extérieur : une API pour un front, une interface admin, une app mobile, un webhook.

Chaque canal a ses propres contraintes (auth, pagination, ergonomie…) — mais ne doit jamais embarquer de logique métier. On veut pouvoir faire évoluer un canal sans impacter les autres.

3. Les adaptateurs : le pont entre les mondes

C’est là que les technos concrètes vivent : persistance, notifications, appels à Stripe ou Sendinblue…

Ce sont des “ponts” entre votre métier et le reste. En les isolant, vous pouvez changer d’outil ou de prestataire sans réécrire tout le code métier.

4. L’infrastructure : ce qui exécute et surveille

Environnements, CI/CD, logs, sécurité, déploiement… Tout ce qui permet à l’app de tourner — proprement, en continu, sans stress.

Ce bloc doit être présent dès la V1, même en simple. Ce n’est pas une surcouche : c’est ce qui transforme du code en produit.

💡 À retenir

Ce découpage n’est pas dogmatique. Mais si l’un de ces blocs déborde sur un autre, vous allez le sentir très vite : devs qui bloquent, features qui cassent, tests impossibles…

Un bon design, c’est souvent juste une séparation nette entre ce qui décide (métier) et ce qui exécute (technique).

Les patterns utiles — et ceux à manier avec recul

Tous les projets n’ont pas besoin d’Event Sourcing ou de DDD complet. Mais certains patterns peuvent vraiment simplifier l’architecture — si on les pose au bon moment, pour les bonnes raisons.

Voici ceux qu’on utilise le plus souvent chez Yield (et ceux qu’on évite… ou qu’on réserve à des cas bien cadrés).

✅ Les patterns qu’on applique régulièrement

DTOs (Data Transfer Objects)

On isole les échanges entre les couches (UI ↔ API ↔ métier ↔ base). Ça clarifie les flux, protège la logique, facilite les tests.

→ Surtout utile côté API, pour découpler la ressource exposée de l’entité réelle.

Application services

Une méthode = une action métier. Ils orchestrent les appels au domaine, aux adaptateurs, aux validations.

→ Lisible, testable, clair : pas de logique dispatchée dans 3 listeners.

Ports & Adapters (aka Hexagonal)

On isole les dépendances externes derrière des interfaces (mail, DB, Stripe…).

→ On teste le métier “en local”, sans friction, et on change de techno sans douleur.

Domain Events simples

Quand une action métier déclenche des effets secondaires (ex : “commande validée” → envoi d’un mail), on passe par un event interne.

→ Ça évite que chaque service connaisse tout le monde.

⚠️ Les patterns qu’on réserve à des cas bien spécifiques

Event Sourcing / CQRS pur

Oui, ça peut être puissant. Mais ça complexifie tout : stockage, lecture, débogage.

→ On le pose uniquement si le métier l’exige (audit, rollback, règles ultra-complexes).

Microservices “by default”

Découpler pour découpler, c’est risquer de tout ralentir.

→ On commence souvent monolithe modulaire — puis on extrait quand un domaine a une vraie vie propre (techno, perf, équipe dédiée…).

Architecture “orientée framework”

On ne veut pas que Symfony (ou Nest, ou Django) impose sa vision du monde.

→ L’architecture doit survivre à un changement de framework. Le métier reste, le reste s’adapte.

💡 Une bonne architecture, ce n’est pas empiler des patterns. C’est savoir lesquels vous servent — et lesquels vont vous ralentir.

Faire vivre l’architecture — ou comment éviter qu’elle vous freine

Une bonne architecture ne se fige pas. Elle évolue avec le produit, les équipes, les usages. Le piège ? La traiter comme une big picture figée — qu’on ne remet plus jamais en question.

👉 Ce qu’on applique systématiquement chez Yield pour garder une architecture vivante :

Revue régulière, pas réécriture annuelle

Tous les 2 à 3 mois, on cale un point rapide : qu’est-ce qui coince, où l’archi freine-t-elle, quels patterns ont dérivé ? Mieux vaut une archi itérative qu’un “refacto complet” tous les deux ans.

Documentation minimale, utile, à jour

Pas besoin de 40 pages en PDF. Une carte claire du découpage, des liens vers les modules clés, deux exemples d’usage par bloc — suffisent souvent. Et surtout : à jour dans Git ou Notion, pas dans la tête d’un seul dev.

Architecture observable = architecture maîtrisée

Si vous ne tracez rien, vous ne comprenez rien. Logs, métriques, alertes : l’archi doit inclure l’observabilité dès la V1. C’est ce qui permet de diagnostiquer vite — et d’ajuster sans peur.

Prévoir les transitions

Une archi propre n’est pas figée — mais elle prévoit les migrations. Dual-write, feature toggles, versions d’API : autant de leviers pour évoluer sans casser. Ce n’est pas “technique”, c’est stratégique.

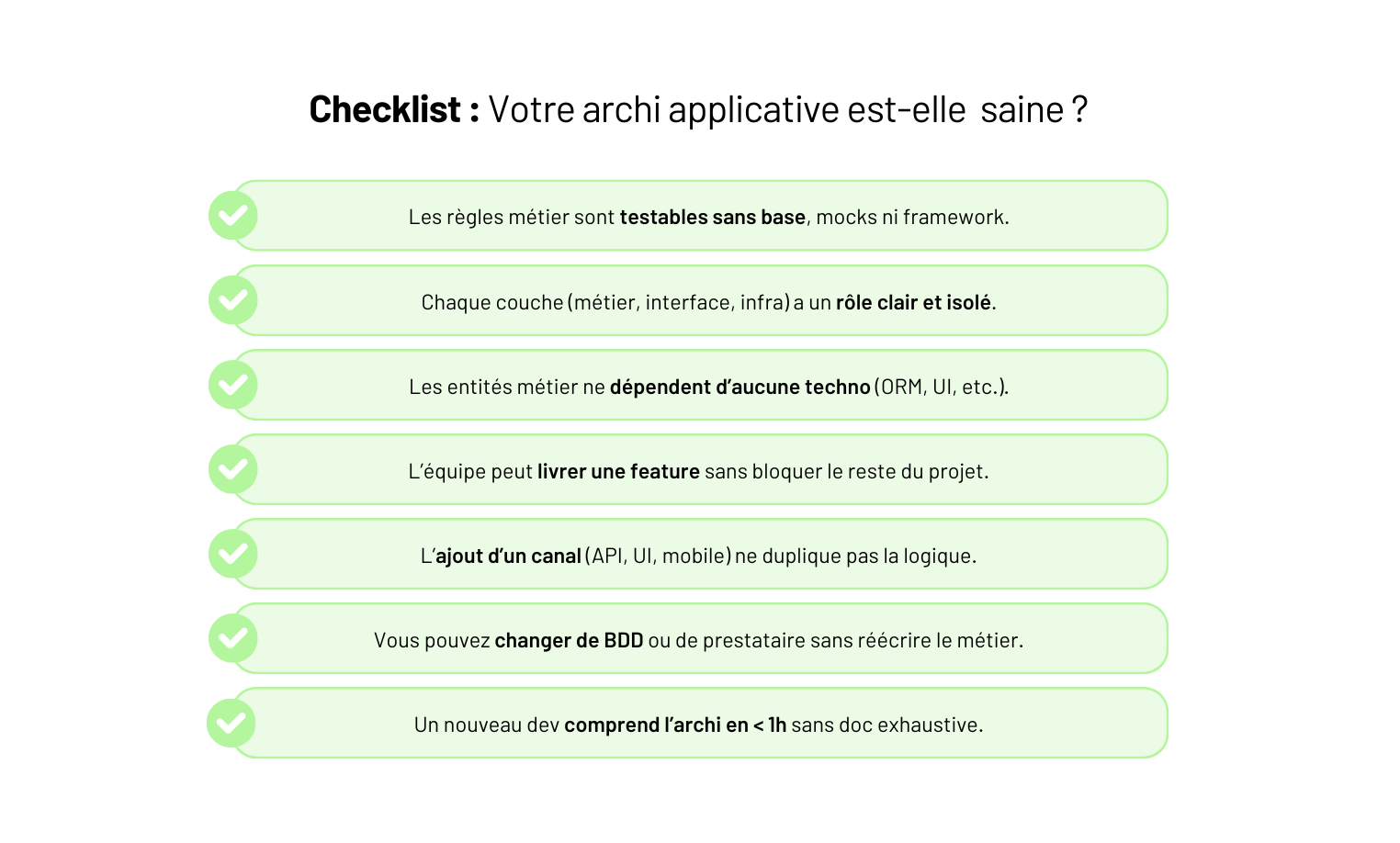

Conclusion — Une bonne architecture, c’est ce qui vous fait livrer vite, bien, longtemps.

Pas besoin de schémas complexes. Une architecture applicative, c’est une base claire qui soutient votre produit à chaque évolution — pas un ornement technique.

👉 Ce qu’on retient chez Yield :

- Le bon moment pour structurer, c’est dès maintenant, pas quand ça casse.

- Une archi utile, c’est une archi qui isole les responsabilités : métier, accès, adaptateurs, infra.

- Les bons patterns sont ceux qui simplifient — pas ceux qui alourdissent.

- Une architecture, ça se fait vivre : doc à jour, rituels d’archi, migrations maîtrisées.

Vous sentez que votre archi ralentit l’équipe ? Ou que la prochaine évolution risque de tout casser ? On peut vous aider à poser une base solide — ou à remettre de l’ordre sans repartir de zéro.