En 2025, le SaaS n’est plus “l’avenir” : c’est la norme. Selon CapChase, 85 % des solutions logicielles pro sont déjà proposées sous forme d’application SaaS.

Résultat : tout le monde veut son SaaS. Mais entre l’idée et le produit qui tourne vraiment, il y a un monde.

C’est là que la plupart des projets se perdent :

- un MVP qui gonfle jusqu’à ne plus sortir ;

- des choix techniques qui se payent cher six mois plus tard ;

- des priorités qui changent au gré des urgences.

Chez Yield, on conçoit et on livre des SaaS depuis plus de 10 ans — du MVP lean livré en 8 semaines à la plateforme SaaS à forte charge en production.

On sait ce qui fait avancer un projet… et ce qui le plante.

👉 Ce guide est là pour ça : vous donner un plan clair, étape par étape, pour transformer une idée en un produit SaaS robuste, évolutif, et adopté par ses utilisateurs.

Créer une app SaaS : ce qu’il faut comprendre avant de se lancer

Aujourd'hui, près de 9 logiciels pro sur 10 sont livrés sous forme d’app web hébergée, accessible depuis n’importe où.

Pourquoi ? Parce que c’est rapide à déployer, simple à mettre à jour, et que ça évite les installateurs Windows qui plantent le lundi matin.

⚠️ Mais…

Créer un SaaS, ce n’est pas mettre un site derrière un mot de passe.

C’est concevoir un service vivant, qui doit rester fluide, fiable et sécurisé, même quand 10 000 personnes l’utilisent en même temps.

Le SaaS n’est pas un “site web ++”

La nuance change tout :

- Un site encaisse une visite → un SaaS encaisse des milliers d’actions en temps réel.

- Un site peut tomber → un SaaS ne doit jamais tomber (ou très peu).

- Un site vit en public → un SaaS manipule des données critiques, souvent sensibles.

Retour d’XP :

“On a vu un SaaS RH exploser en vol après 50 clients. Architecture bricolée, performances en chute, données qui se mélangeaient… Trois mois de refacto avant de pouvoir relancer la vente.”

— Antoine, Tech Lead chez Yield

Les trois erreurs qui tuent un projet SaaS

- La vision floue

On veut “un outil complet”. On empile des features sans fil conducteur. Résultat : lourd, confus, impossible à vendre. - Le faux MVP

Trop léger pour convaincre, trop lourd pour être livré vite. On passe des mois sur des détails avant même d’avoir un premier client actif. - La stack bricolée

On choisit ce qu’on connaît (ou ce qui “fait moderne”) sans penser à l’évolutivité. Et le jour où ça prend… tout bloque.

L’insight Yield

Créer un SaaS, c’est comme lancer une boîte avec un moteur en production 24/7.

- Ça doit avoir une valeur claire dès le départ.

- Ça doit tenir la route longtemps, sans s’effondrer à la première montée en charge.

- Et ça doit être prêt à évoluer — techniquement, fonctionnellement, économiquement.

👉 Bref, c’est un produit… mais aussi une entreprise technique.

2 – Partir de l’usage, pas de la solution

La majorité des projets SaaS qui échouent ne se cassent pas la figure sur la technique… mais sur le point de départ. Ils ont une idée précise de la solution, mais une idée floue du problème.

On entend souvent :

“Il nous faut un CRM.”

“On veut un outil comme X.”

Et pourtant, la vraie question est : pour qui, pourquoi, dans quelles conditions ?

Commencer par le terrain, pas par le cahier des charges

Avant de poser la moindre ligne de specs, on commence par observer l’usage actuel :

- Qui sont les utilisateurs cibles (profils précis, pas “tout le monde”) ?

- Quelles sont leurs tâches quotidiennes liées au problème à résoudre ?

- Comment contournent-ils aujourd’hui ce problème ?

💡 Ce qu’ils disent vouloir n’est pas toujours ce dont ils ont réellement besoin.

🔍 Exemple :

Un service client dit vouloir “un chatbot”. Après observation, on découvre que 80 % des demandes portent sur un seul formulaire introuvable sur le site. L’outil à construire n’est pas un bot complexe… mais un accès simplifié à ce formulaire.

Cartographier les usages et contraintes

Un SaaS ne vit pas dans un monde isolé : il s’insère dans des process, des règles, des flux d’infos.

On documente :

- les parcours utilisateurs (actions, émotions, blocages) → User Journey Map ;

- la “cuisine interne” qui permet cette expérience → Service Blueprint ;

- les contraintes incontournables (RGPD, sécurité, intégrations à d’autres outils…).

Utiliser les Jobs To Be Done (JTBD)

Le JTBD est un cadre simple pour formuler un usage en termes de mission à accomplir, pas de fonctionnalités :

“Quand [situation], je veux [motivation] afin de [résultat attendu].”

Concrètement :

- “Quand je reçois un nouveau lead, je veux pouvoir le qualifier en moins de 2 minutes afin de le prioriser rapidement.”

- “Quand un client résilie, je veux comprendre sa raison avant de clôturer le dossier afin d’adapter notre offre.”

Cette formulation oblige à préciser le contexte, l’action et l’objectif — et donc à éviter les features gadget.

Le piège du “clone de X”

S’inspirer d’outils existants aide à se projeter… mais copier tel quel mène à l’échec :

- Vos utilisateurs n’ont pas les mêmes besoins.

- Vos process internes sont différents.

- Votre modèle économique ne repose pas sur les mêmes priorités.

🔍 Retour d’XP :

“Un client voulait: “un CRM comme Salesforce, mais plus simple.” Trois ateliers plus tard, on réalise que 90 % du besoin, c’est juste suivre les leads internes. Rien à voir avec un gros CRM multi-équipes. On a donc fait un outil ultra-ciblé… adopté à 100 %, au lieu d’un mastodonte qui serait resté au placard.”

— Sophie, Product Manager chez Yield

💡 Notre règle chez Yield : tant qu’on ne peut pas résumer l’usage clé en une phrase JTBD claire, on ne “dessine” rien.

3 – Penser produit (et pas juste dev) dès le départ

Dans un projet SaaS, la tentation est grande de “passer vite au code” — surtout si on a déjà une équipe technique mobilisée.

Erreur classique : on confond vitesse de développement… et vitesse d’apprentissage produit.

Un MVP, ce n’est pas un produit bâclé

Le Minimum Viable Product n’est pas une version au rabais. C’est une version chirurgicale qui concentre l’effort sur :

- l’usage clé validé (cf. partie 2) ;

- la valeur qui va faire revenir l’utilisateur ;

- la capacité à mesurer l’adoption réelle.

🔍 Exemple :

Un SaaS RH pourrait vouloir “toute la gestion des congés + paie + onboarding” dès la V1. En réalité, 90 % de la douleur côté utilisateur vient de la prise de congés.

On livre uniquement ce module, mais parfaitement intégré au calendrier interne, avec notifications et validation fluide. L’adoption est massive → on enchaîne ensuite sur les autres modules.

Prioriser, c’est dire “non” à 80 % des idées

Un backlog rempli n’est pas un gage de succès.

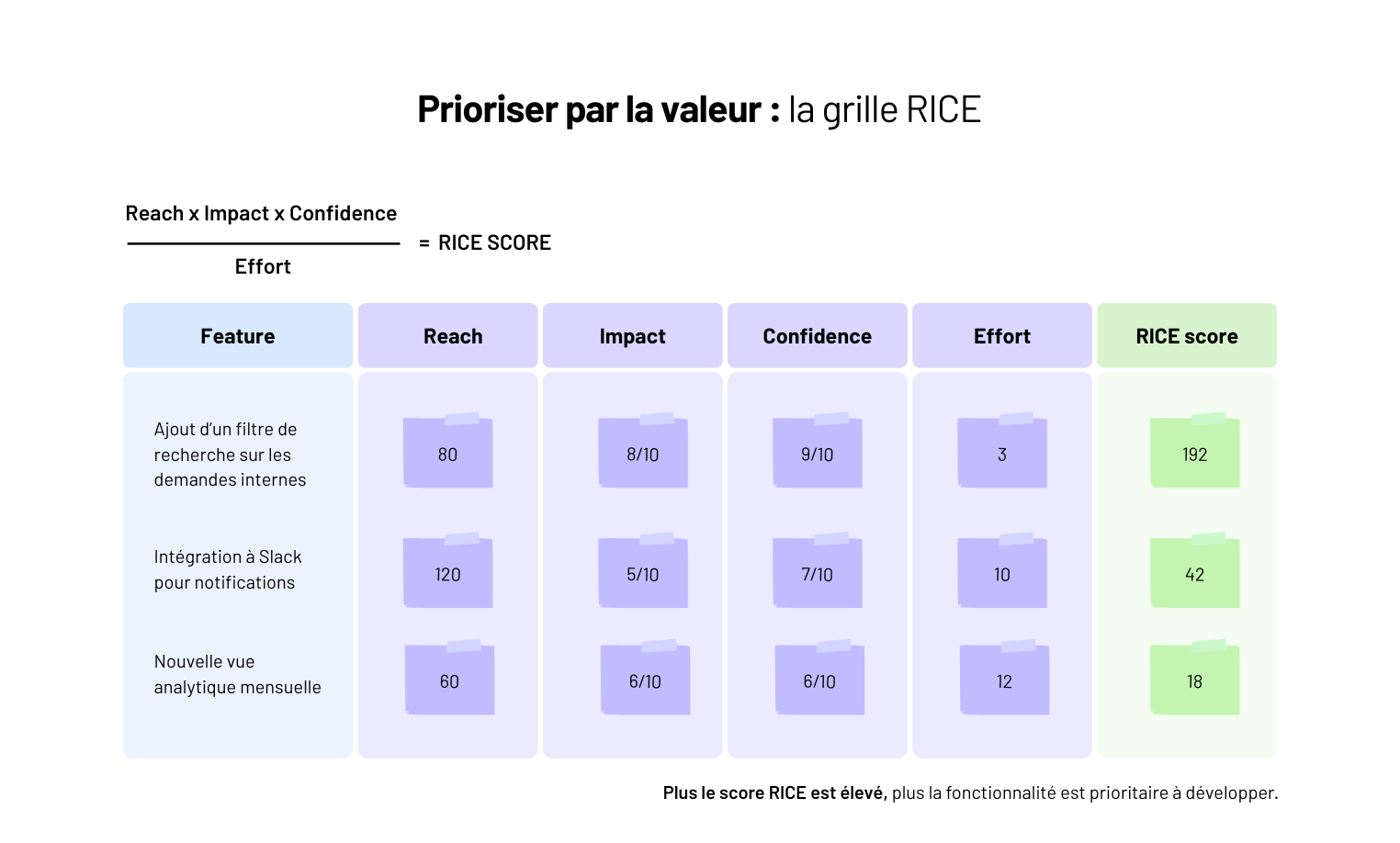

On utilise des méthodes simples pour trier :

- Impact vs Effort : ce qui génère le plus de valeur pour le moins d’effort en premier.

- RICE (Reach, Impact, Confidence, Effort) : pour objectiver les choix et éviter les débats interminables.

💡Notre règle chez Yield : Chaque fonctionnalité ajoutée doit avoir un impact mesurable sur un KPI produit. Sinon, elle attend.

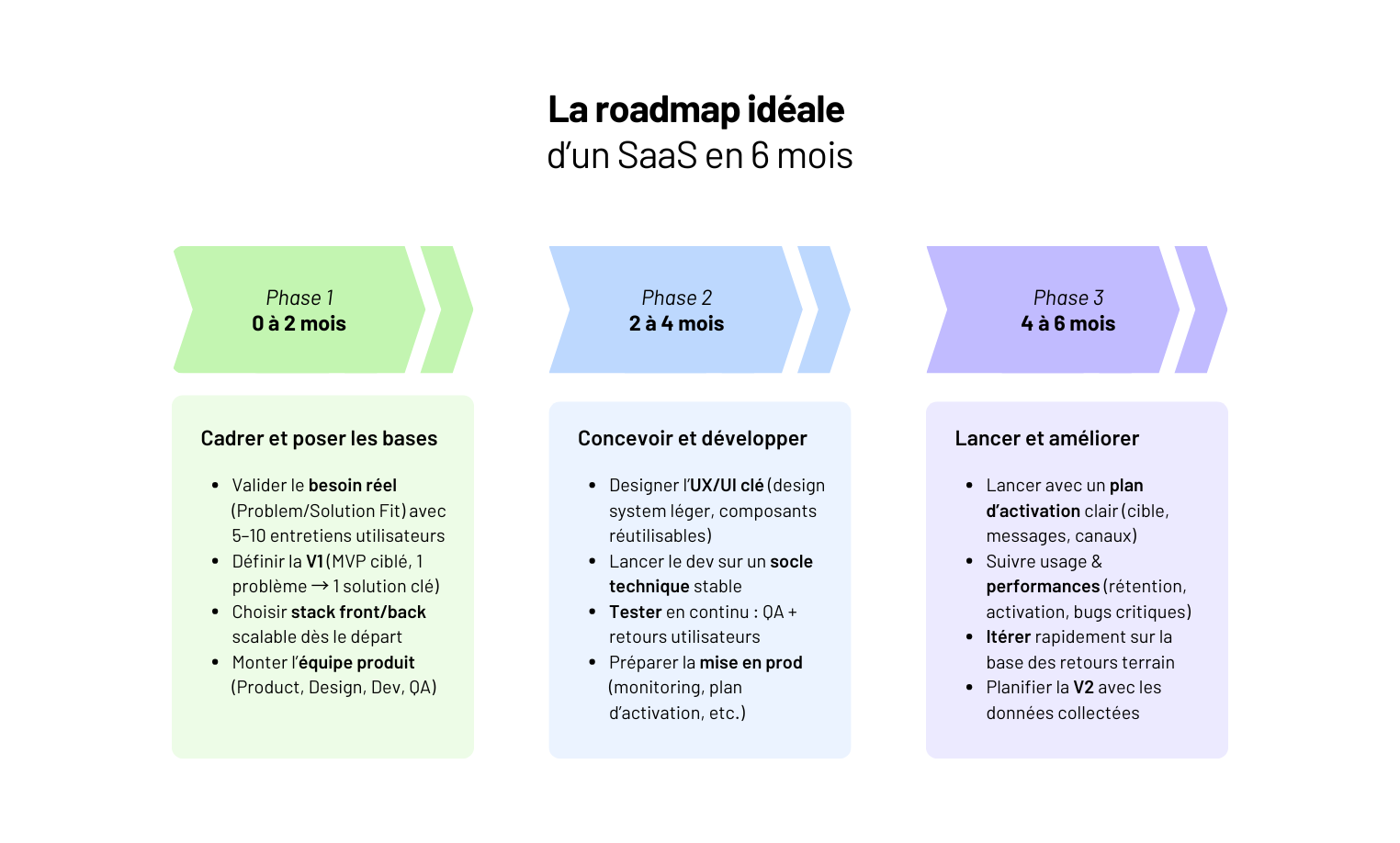

Construire une roadmap cohérente

La roadmap n’est pas une “to-do list chronologique”.

C’est une narration produit qui donne du sens aux itérations :

- Phase 1 : résoudre le problème principal (MVP).

- Phase 2 : lever les irritants majeurs détectés post-lancement.

- Phase 3 : enrichir les cas d’usage, ouvrir à de nouvelles cibles.

Outils utiles :

- Opportunity Solution Tree : relier chaque action à un objectif produit clair.

- Now / Next / Later : visualisation simple pour aligner les équipes et parties prenantes.

4 – Choisir la bonne méthode : itératif, mais structuré

Le développement SaaS n’est pas un marathon linéaire. C’est une succession de boucles : tester → apprendre → ajuster.

Mais “itératif” ne veut pas dire “improvisé”. Sans structure, les cycles se transforment en chaos.

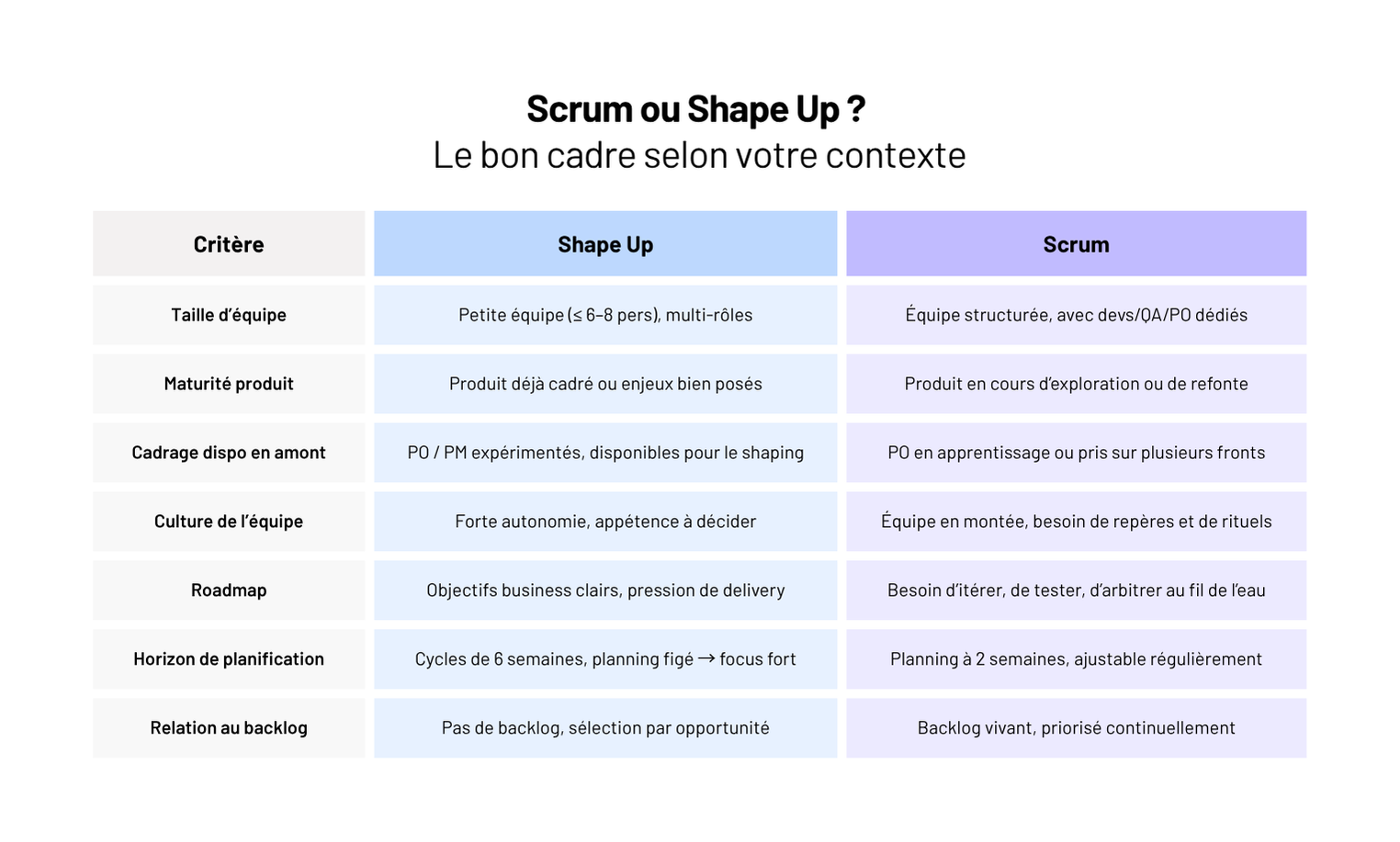

Agile ? Scrum ? Kanban ? Shape Up ?

Pas besoin de se perdre dans les débats de méthode. L’essentiel est de choisir un cadre qui sert votre produit et votre équipe :

- Scrum : idéal si l’équipe est complète, les rôles clairs, et que l’on veut livrer toutes les 2 semaines.

- Kanban : parfait pour une équipe réduite ou un flux continu de petites évolutions.

- Shape Up (Basecamp) : très adapté pour des cycles de 6–8 semaines, avec un objectif clair et verrouillé.

💡 Chez Yield, sur un projet SaaS from scratch, on combine souvent Shape Up pour le cadrage (définir ce qui est “in” et “out”) et Scrum pour l’exécution (sprints courts, démos régulières).

👉 Pour creuser le sujet, on a détaillé quand choisir Shape Up ou Scrum selon votre projet. Et si vous voulez structurer votre pilotage agile au quotidien, voici comment piloter un projet de développement avec la méthode agile.

Organiser un premier sprint qui compte

Un premier sprint ne doit pas être “une prise en main de l’outil”. Objectif : livrer un premier incrément utilisable (même interne) pour valider l’architecture et le rythme.

Checklist :

- User Story critique prête (ex. : inscription et login).

- Maquettes validées : pas de dev “à l’aveugle”.

- Environnement de test opérationnel dès J1.

- Sprint Review prévue pour montrer quelque chose qui fonctionne.

Ce qu’on peut vraiment livrer en 6–8 semaines

Avec une équipe resserrée (PM, designer, 2–3 devs, QA), on peut viser :

- 1 parcours utilisateur clé complètement fonctionnel ;

- des fondations techniques solides (authentification, base de données, CI/CD) ;

- un design système basique mais cohérent.

🔍 Exemple terrain :

Sur un SaaS de gestion d’événements, la V1 livrée en 7 semaines permettait déjà de créer un événement, d’inviter des participants, et de suivre les réponses — rien de plus. Et c’était suffisant pour signer les premiers clients.

Les fausses économies du “on commence simple, on verra plus tard”

Traduction réelle : “on bricole vite, on refacto dans 6 mois”.

Problème : dans 80 % des cas, “plus tard” = jamais, et la dette technique explose.

Pièges classiques :

- Ignorer la CI/CD (“on déploiera manuellement au début”).

- Sauter les tests unitaires.

- Reporter les choix d’architecture en se disant que “ça tiendra bien jusqu’à 1 000 utilisateurs”.

Retour d’XP :

“Sur un SaaS B2B, l’équipe lançait directement en prod… faute d’environnement de préproduction. Chaque mise en ligne demandait des précautions infinies, des tests manuels à rallonge. Résultat : deux jours perdus à chaque release, pendant neuf mois. Au total, plusieurs dizaines de jours-homme envolés.”

— Julien, Lead Dev chez Yield

5. Monter la bonne équipe (ou choisir le bon partenaire)

Un SaaS, ça ne se construit pas seul dans un coin. Même avec un budget serré, il faut couvrir quatre grands piliers : vision produit, expérience utilisateur, exécution technique et qualité. Si l’un d’eux manque, l’édifice penche.

Les rôles indispensables dès la V1

- Côté produit, quelqu’un doit tenir le cap : arbitrer, trancher, prioriser. C’est le rôle du PM ou du PO, selon la taille et la maturité du projet.

- Côté design, on parle de bien plus qu’un “joli écran” : c’est la capacité à traduire un besoin métier en un parcours simple et compréhensible, testé auprès de vrais utilisateurs.

- Côté dev, il faut des gens qui savent livrer vite, mais propre. Du front-end réactif, du back-end fiable, une architecture qui ne s’écroule pas au premier pic de charge.

- Côté QA, un garde-fou qui repère ce que l’équipe ne voit plus, et qui garantit que la V1 est utilisable dans des conditions réelles.

Équipe interne, freelances ou agence ?

Ensuite vient la question “avec qui ?”

- Interne : parfait si le SaaS est au cœur de votre business et que vous pouvez recruter (et garder) les bons profils.

- Freelances : agiles, mais demandent une vraie coordination et un pilotage produit solide.

- Agence : vous partez avec une équipe déjà rodée, mais il faut qu’elle soit intégrée au projet, pas juste “en prestation”.

💡Pro tip : avant de choisir vos profils ou partenaires, définissez votre V1 cible et votre rythme d’itération. Ça évite de recruter un expert infra ultra-senior… pour un MVP qui tiendrait sur un back-end serverless.

6. Bien poser son socle technique

Le socle technique d’un SaaS, c’est comme les fondations d’un immeuble : ça ne se voit pas, mais ça tient (ou pas) tout le reste.

Et contrairement à ce qu’on croit, les choix critiques se font dès le départ, souvent avant même que la première ligne de code ne soit écrite.

Choisir sa stack quand on n’est pas tech

Si vous n’êtes pas développeur, la tentation est forte de “laisser l’équipe décider”. Mauvaise idée : il faut au moins cadrer les critères non négociables qui guideront ce choix :

- Front-end : réactivité, accessibilité, compatibilité multi-navigateurs. En 2025, React, Vue ou Svelte dominent.

- Back-end : stabilité, écosystème, montée en charge. Node.js, Laravel ou Django restent des valeurs sûres.

- Base de données : relationnelle (PostgreSQL, MySQL) pour la fiabilité, NoSQL (MongoDB) pour la flexibilité.

💡 Si vous visez un MVP rapide, ne cherchez pas la techno “parfaite” : cherchez celle que votre équipe maîtrise déjà bien.

Les trois enjeux à verrouiller

Avant de valider une stack, assurez-vous qu’elle réponde à ces trois impératifs :

- Scalabilité : encaisser plus d’utilisateurs et de données sans tout casser.

- Maintenabilité : un code clair, testé, documenté pour éviter les évolutions à risque.

- Sécurité : gestion fine des accès, chiffrement des données sensibles, mises à jour régulières.

Les erreurs qu’on voit (trop) souvent

En reprise de projet, on retrouve régulièrement les mêmes failles évitables :

- Pas de CI/CD → chaque mise en prod devient un saut dans le vide.

- Accès admin partagés → aucune traçabilité des actions.

- Dépendance à une techno exotique ou à un seul dev → blocage dès qu’il n’est plus dispo.

Retour d’XP :

“Un SaaS RH repris en main avait un back-end développé en techno “maison” par un seul freelance. Trois ans plus tard, plus personne ne savait le maintenir. Verdict : refonte complète obligatoire.”

— Julien, Lead Dev chez Yield

💡 Un bon socle technique, c’est celui qu’on peut faire évoluer vite, sans régression, et que n’importe quel dev compétent peut reprendre en main.

7. Soigner l’UX dès le début (sans figer le design)

L’UX, ce n’est pas “mettre un joli habillage à la fin”. C’est ce qui guide la structure du produit, oriente le dev, et conditionne l’adoption. Plus tôt on l’intègre, moins on gaspille de temps et de budget.

Ne pas attendre “d’avoir tout” pour designer

Trop de projets repoussent le design après le dev, “quand tout sera prêt”. Mauvais réflexe :

- Vous finissez par adapter l’UX aux contraintes du code, et non l’inverse.

- Les parcours critiques (inscription, action principale) sont souvent sous-optimisés.

💡 Chez Yield, on design les parcours clés dès le cadrage : ce n’est pas figé, mais ça donne un cap clair à l’équipe technique.

Miser sur un design system light

Pas besoin d’un système complet avec 200 composants dès le départ. L’objectif, c’est :

- Des composants réutilisables (boutons, formulaires, alertes) pour accélérer le dev.

- Une cohérence visuelle dès les premières features.

- Une base évolutive qu’on enrichit au fil des itérations.

Un design system light = moins de dettes visuelles, moins de régressions à chaque ajout.

Recueillir du feedback… sans trop ouvrir la porte

Tester tôt ne veut pas dire “ouvrir les vannes à tous les avis”. Les bons retours viennent de :

- Utilisateurs cibles qui correspondent au profil visé.

- Sessions cadrées (15–20 min) sur un prototype Figma ou un environnement de pré-prod.

- Questions précises (“où cliqueriez-vous ?”, “que pensez-vous trouver ici ?”) pour éviter les débats de goût.

Retour d’XP :

“Un prototype Figma testé par 5 utilisateurs a révélé un blocage dans le formulaire d’inscription. Corrigé avant dev, ça a évité 3 semaines de rework.”

— Léa, UX Designer chez Yield

8. Tester tôt, tester bien (sans process usine)

Attendre la fin du développement pour tester, c’est comme découvrir les freins de sa voiture… après la descente.

Dans un SaaS, chaque bug non détecté tôt coûte 10× plus cher à corriger en prod qu’en dev. L’objectif : tester au bon moment, avec la bonne intensité, sans se noyer dans un process QA disproportionné.

Quels tests à quelle étape ?

- Dès la première version cliquable → tests exploratoires internes pour détecter les blocages évidents (navigation, formulaires, enchaînement d’actions).

- En cours de dev → tests unitaires sur les fonctions critiques (authentification, paiement, calculs).

- Avant mise en prod → tests fonctionnels automatisés sur les parcours clés + QA manuelle ciblée sur les nouveautés.

- Après release → monitoring, alertes d’erreurs et retours utilisateurs intégrés dans la boucle produit.

Automatiser… mais pas tout

Les tests automatisés sont parfaits pour :

- Les scénarios répétitifs et critiques (login, paiement, export).

- Les régressions visuelles (tests snapshot).

Mais certains problèmes ne se voient qu’avec un œil humain : cohérence de contenu, micro-frictions, logique métier inhabituelle.

💡 Le bon ratio chez Yield : 60 % d’automatisé (rapide, fiable), 40 % manuel (fin, contextuel).

Utiliser des données de test réalistes

Un test avec [email protected] et “Lorem ipsum” ne révèle pas les vrais problèmes.

- Prévoir des jeux de données variés (noms longs, caractères spéciaux, cas limites).

- Simuler les conditions réelles (faible connexion, devices différents, fuseaux horaires).

👉 En clair, la QA ne doit pas être un goulot d’étranglement, mais un filet de sécurité qui fonctionne en continu — dès le premier sprint, et pas seulement à la veille du lancement.

9. Préparer la mise en production (et l’après)

Mettre un SaaS en ligne, ce n’est pas “appuyer sur un bouton et passer au projet suivant”.

En réalité, le vrai travail commence après le lancement : les premiers utilisateurs vont mettre le produit à l’épreuve, et c’est là que se joue la différence entre un produit qui s’installe… et un produit qui s’éteint.

Le lancement n’est qu’une étape

Le jour où le produit est public, la priorité n’est pas de tout changer, mais d’accompagner les utilisateurs dans la découverte. On garde en tête trois horizons :

- Jour 1 : tout fonctionne, l’utilisateur comprend et trouve vite la valeur clé.

- Semaine 1 : on capte un maximum de retours pour corriger rapidement (bugs, frictions, incompréhensions).

- Mois 1 : on valide l’usage, pas seulement les inscriptions.

⚠️ Un SaaS qui n’est pas utilisé activement au bout de 30 jours a 80 % de chances de churner dans les 6 mois.

Poser le socle post-lancement

Une mise en production réussie repose sur quelques fondamentaux simples :

- Support : un canal clair pour les utilisateurs (chat, email, ticket) et un process interne pour prioriser les corrections.

- Monitoring : crash reports, suivi des perfs, alertes sur les erreurs critiques.

- Mise à jour : cycles courts de corrections/améliorations, avec release notes visibles.

Penser à la V2… mais pas trop tôt

Avant de se lancer dans de nouvelles features, il faut consolider la base. Les priorités sont claires :

- Stabiliser la V1 et son adoption.

- Mesurer l’impact réel (KPIs produit, retours qualitatifs).

- Prioriser les évolutions qui augmentent fortement la valeur, pas celles qui “font joli”.

Chez Yield, on dit souvent : “La V2, c’est la V1 qui marche… mais en mieux.”

👉 Une mise en prod bien préparée, c’est un produit qui reste debout dès les premiers coups de vent. Et un SaaS solide, c’est celui qui apprend vite de ses premiers utilisateurs.

Conclusion — Un projet SaaS, c’est un produit vivant

Un SaaS ne se “termine” jamais. Ce n’est pas un livrable figé, c’est un actif qui évolue au rythme de ses utilisateurs, de son marché et de vos ambitions.

Ce qui fait la différence, ce n’est pas la stack la plus tendance ni la feature la plus “waouh”. C’est une posture produit : savoir observer, décider, prioriser… et itérer.

Dès le jour 1, gardez en tête trois repères simples :

- Un produit qui n’apprend pas meurt.

- Chaque choix tôt dans le projet a un impact à long terme.

- Les meilleures équipes sont celles qui savent se synchroniser vite et bien.

Chez Yield, on accompagne les projets SaaS comme on pilote un produit : en posant les bases solides, en livrant vite, et en restant capables d’ajuster dès que la réalité du terrain parle.

Vous voulez cadrer votre projet, éviter les faux départs et maximiser vos chances d’adoption ? Parlons produit, pas juste code.

________

Source chiffre :