Lancer une application web, c’est une étape. La maintenir vivante, performante et sûre dans le temps, c’en est une autre. Sans pilotage clair, une app se dégrade vite : correctifs qui s’accumulent, dépendances jamais mises à jour, bugs qui plombent l’expérience. Et chaque bug non traité, c’est de la valeur business qui s’évapore.

👉 Selon Gartner, plus de 70 % du budget IT est consacré à maintenir et faire évoluer l’existant. La vraie bataille n’est donc pas le lancement… mais la capacité à tenir dans la durée.

C’est là qu’intervient la TMA (Tierce Maintenance Applicative). Bien menée, elle ne se limite pas à “corriger des bugs” : elle sécurise la disponibilité, garantit la scalabilité et prépare l’application à absorber de nouveaux usages. Mal gérée, elle devient un puits de coûts où personne n’a de visibilité.

Dans ce guide, on partage notre expérience terrain pour transformer la TMA en avantage compétitif :

- clarifier ce qu’elle recouvre vraiment (et ce qu’elle n’est pas) ;

- choisir le bon modèle d’organisation ;

- sécuriser l’exploitation sans freiner l’évolution ;

- piloter avec des KPIs qui parlent au métier, pas qu’à la technique.

En bref : comment faire de la TMA un investissement stratégique, pas une ligne budgétaire subie.

Pourquoi la TMA est stratégique

Une application web, ça ne “tourne pas tout seul”. Chaque jour, de nouvelles dépendances apparaissent, des failles de sécurité sont découvertes, et des usages imprévus mettent le code sous tension.

👉 Sans une maintenance organisée, une app peut passer en quelques mois de “performante” à “ingérable”.

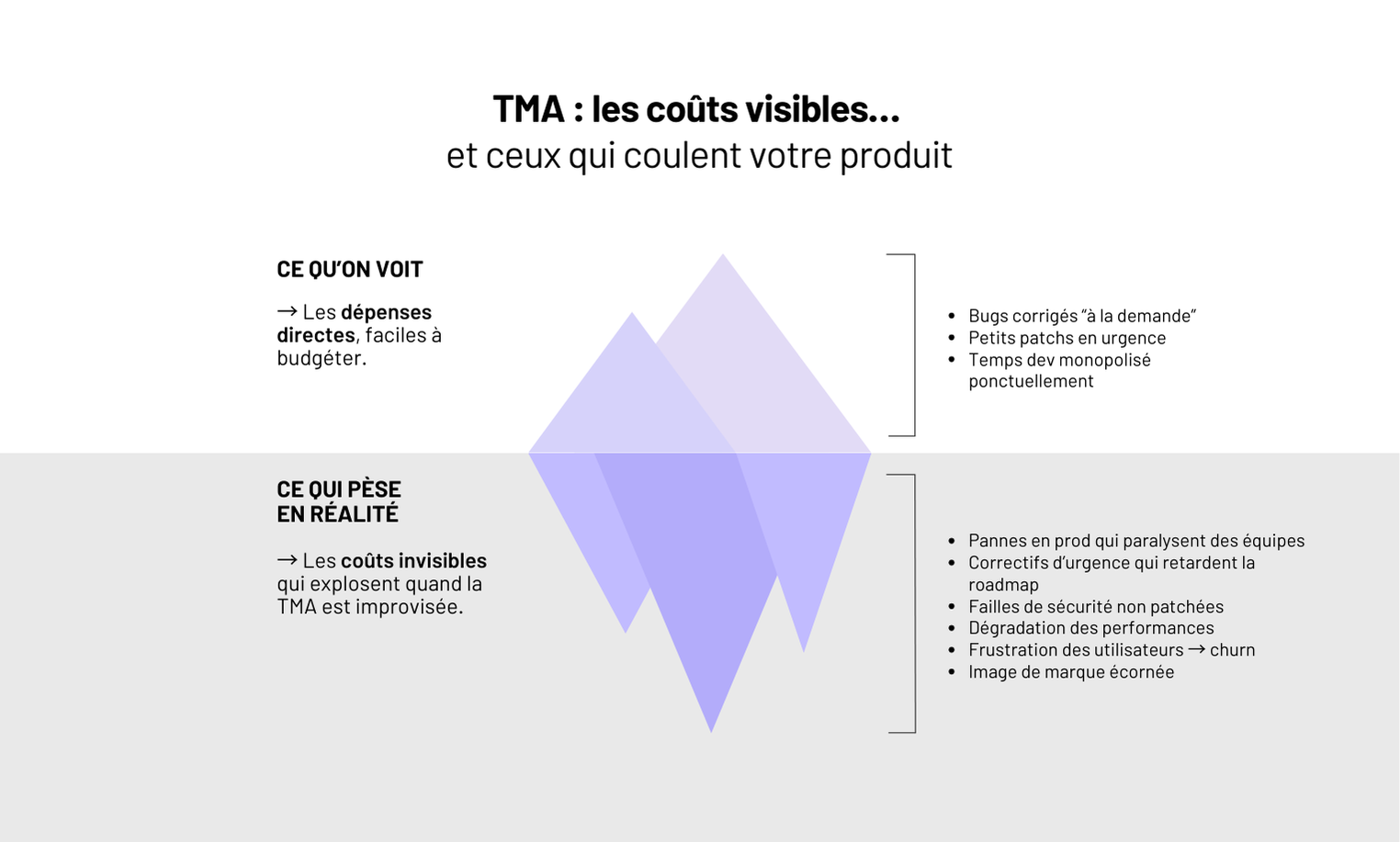

Les coûts cachés d’une maintenance bricolée

Quand la TMA est absente ou improvisée, les coûts explosent sans prévenir :

- pannes en prod qui paralysent des équipes entières ;

- correctifs en urgence qui monopolisent les devs ;

- failles non patchées qui deviennent des portes d’entrée ;

- utilisateurs frustrés qui vont voir ailleurs.

👉 Le vrai risque n’est pas seulement technique : c’est la perte de confiance. Et celle-ci se paie en churn, en image écornée et en retard accumulé sur la roadmap.

Une TMA bien cadrée, c’est d’abord une assurance que chaque heure passée sur le produit renforce sa valeur au lieu de colmater des brèches.

Maintenir ou subir : deux philosophies

Il y a deux manières d’aborder la maintenance :

- Subir : éteindre les incendies, colmater les brèches, repousser la dette technique… jusqu’à la panne critique.

- Piloter : anticiper, sécuriser, optimiser et préparer l’application à évoluer sans casser.

Les boîtes qui choisissent la première finissent vite piégées : 100 % du temps absorbé par du correctif, zéro marge pour innover.

“On a repris la TMA d’une scale-up B2B qui accumulait 6 mois de retard sur ses patchs de sécurité. Résultat : indispos régulières, support saturé, équipe produit bloquée. En 3 mois, on a réduit les incidents de 70 % et retrouvé un rythme d’évolutions normal.”

— Clément, Lead Dev @ Yield Studio

👉 La TMA n’est pas un luxe. C’est le garde-fou qui protège votre application web, vos utilisateurs et votre roadmap.

Ce qu’est (et n’est pas) une TMA

Beaucoup parlent de “TMA” comme d’un forfait obscur pour “faire vivre l’appli”. Résultat : des attentes floues, des contrats mal cadrés et des frustrations des deux côtés. Clarifier le périmètre, c’est la base pour piloter efficacement.

La TMA, c’est quoi exactement ?

La tierce maintenance applicative regroupe tout ce qui permet à une application de rester fiable, sécurisée et utilisable dans le temps :

- corriger les bugs et incidents (correctif) ;

- adapter l’app à son environnement (navigateurs, OS, APIs tierces) ;

- optimiser la performance et la sécurité ;

- maintenir la dette technique sous contrôle.

👉 En clair : tout ce qui empêche l’application de “pourrir de l’intérieur” et de devenir un risque pour le business.

Ce que la TMA n’est pas

La confusion vient souvent d’ici. Une TMA n’est pas :

- du run pur (monitoring, hébergement) ;

- du support utilisateur (répondre aux tickets) ;

- du développement de nouvelles fonctionnalités majeures.

⚠️ Mélanger ces sujets, c’est courir au malentendu : la direction pense “roadmap évolutive”, le prestataire fait “patchs correctifs”. Résultat : personne n’est satisfait.

“On voit trop de clients qui confondent TMA et ‘mini-DSI externalisée’. La TMA ne doit pas être un fourre-tout, mais un cadre clair pour sécuriser et fiabiliser. Une bonne pratique : séparer noir sur blanc le correctif, l’évolutif et le support. Ça évite 80 % des frictions.”

— Sophie, Product Manager @ Yield Studio

👉 Avant de signer, posez noir sur blanc : qu’est-ce qui relève de la TMA ? qu’est-ce qui en sort ? C’est ce cadre qui transforme la maintenance d’un poste de dépense subi… en un levier stratégique.

Les signaux qu’il est temps de mettre en place une TMA

Une TMA ne s’impose pas “par principe”. Elle devient nécessaire quand le produit montre des signes de fatigue. Le piège ? Attendre trop longtemps, jusqu’au bug critique en prod ou au client qui claque la porte. Voici les signaux à surveiller de près.

Quand le business trinque

Le premier indicateur n’est pas technique mais commercial. Vos utilisateurs se plaignent des mêmes bugs depuis des semaines. Les commerciaux commencent à justifier des lenteurs ou des plantages en démo. Le churn grimpe doucement mais sûrement. Bref : votre produit n’est plus un atout, il devient un frein.

👉 À ce stade, chaque mois sans TMA coûte plus cher en opportunités perdues que ce qu’un contrat de maintenance représenterait.

Quand la technique bloque

Côté équipe, le climat change aussi. Les développeurs hésitent à déployer de peur de tout casser. La stack vieillit, les mises à jour de frameworks sont repoussées “à plus tard”, et les patchs de sécurité s’empilent non appliqués.

💡 Synopsys estime que 84 % des applications intègrent des dépendances open source vulnérables. Sans TMA, ces failles s’installent, invisibles… jusqu’au jour où elles explosent.

“Ce que je regarde en premier, ce n’est pas le backlog ou le monitoring. C’est l’attitude des devs. Quand une équipe n’ose plus toucher au code parce que tout est trop fragile, vous êtes en dette technique ouverte. Sans TMA, ça finit toujours par un incident majeur.”

— Clément, Lead Dev @ Yield Studio

Quand l’usage se dégrade

Pour les utilisateurs finaux, le signe est encore plus clair : l’expérience n’est plus au niveau. Pages qui dépassent les 3 secondes de chargement, exports qui plantent, formulaires critiques qui bloquent… et une interface qui paraît figée dans le temps. Chaque lenteur devient un irritant, chaque bug une raison de tester la concurrence.

👉 Vous vous reconnaissez dans ces situations ? Alors la TMA n’est plus une option : c’est la seule façon d’éviter que l’application ne s’effondre sous son propre poids.

Les modèles d’organisation de la TMA

Il n’existe pas une seule façon de faire de la TMA. Le choix dépend surtout de deux facteurs : la criticité de votre app et la maturité de votre organisation.

En clair : est-ce que vous pouvez vous permettre d’attendre deux jours pour un correctif ? Et est-ce que vos équipes ont encore de la bande passante pour gérer les tickets ?

Tout gérer en interne

C’est la configuration naturelle au départ : vos devs corrigent les bugs et maintiennent la stack en même temps qu’ils livrent la roadmap.

👉 Ça marche tant que le produit est jeune et l’équipe resserrée. Mais rapidement, la TMA vient phagocyter le temps de développement. Résultat : backlog qui traîne, frustration des équipes, et sentiment d’être toujours “en retard”.

Externaliser “au ticket”

Le modèle à la tâche : vous payez à chaque correction. C’est tentant pour garder le budget sous contrôle. En pratique, ça revient à appeler les pompiers à chaque départ de feu. On éteint vite, mais personne ne renforce l’installation électrique.

Mais au bout de quelques mois, les mêmes bugs reviennent… et vous avez juste payé plusieurs fois la même correction.

Le forfait mensuel

C’est le format le plus répandu : un abonnement qui couvre un volume d’heures et des engagements de délais (SLA). Ici, on gagne en prévisibilité et en sérénité : incidents traités rapidement, dette technique qui recule.

Mais attention à ne pas transformer le forfait en “poubelle à tickets” : si tout passe par la TMA, la roadmap se vide et vous perdez le sens de vos priorités.

Le modèle hybride

C’est la formule qui séduit les scale-ups : l’équipe interne garde la main sur l’évolutif, un partenaire prend en charge le run et les correctifs.

Bien piloté, c’est le meilleur des deux mondes : focus produit + sérénité technique. Mal piloté, ça devient un ping-pong entre deux équipes qui se renvoient la balle en boucle. Tout dépend de la gouvernance mise en place.

“Un modèle de TMA n’est jamais figé. Les SaaS passent souvent de l’interne pur, au forfait, puis à l’hybride. Ce qui fait la différence, ce n’est pas le schéma choisi, c’est la clarté des règles du jeu. Qui arbitre ? Qui décide des priorités ? Si ça n’est pas verrouillé, la TMA devient un gouffre de temps et de budget.”

— Julien, Product Manager @ Yield Studio

Cadrer une TMA : périmètre et SLA

La TMA qui marche, c’est celle qui est cadrée dès le départ. Une TMA mal cadrée, c’est la porte ouverte aux malentendus : le client pense que “tout” est inclus, le prestataire considère que “rien” ne l’est sans ticket validé… et tout le monde s’énerve.

Définir le périmètre, noir sur blanc

Une TMA n’est pas une “boîte magique” qui corrige tout ce qui ne va pas dans l’app. Il faut tracer la frontière claire entre ce qui relève du run et ce qui relève de l’évolutif.

Concrètement :

- Inclus : corrections de bugs bloquants, mises à jour de sécurité, ajustements mineurs.

- À cadrer : petites évolutions fonctionnelles (ex. ajouter un champ dans un formulaire).

- Hors scope : refontes, développements majeurs, pivot produit.

👉 Sans ce cadrage, chaque ticket devient une négociation. Et au bout de trois mois, c’est la relation client-prestataire qui explose, pas seulement l’app.

Les SLA : engagements qui structurent la relation

Le SLA (Service Level Agreement) n’est pas un “bonus contractuel”. C’est le cœur du contrat. C’est ce qui dit : quand un bug apparaît, dans combien de temps il est corrigé ?

Trois dimensions à clarifier :

- Les niveaux de criticité : bug bloquant (service KO), bug majeur (fonctionnalité clé inutilisable), bug mineur (gêne mais contournable).

- Les délais de prise en compte : ex. < 1h pour un bloquant, < 4h pour un majeur, < 48h pour un mineur.

- Les délais de résolution : combien de temps avant que ce soit effectivement corrigé en prod ?

Un bon SLA, ce n’est pas celui qui promet tout en 2 heures. C’est celui qui est réaliste par rapport à la capacité de l’équipe et qui reste tenable sur la durée.

L’équilibre à trouver

Trop flou, et le client perd confiance. Trop rigide, et les devs passent leur temps à “jouer au ticket” au lieu de traiter les vrais problèmes.

Chez Yield, on conseille toujours :

- Un SLA simple (3 niveaux de criticité, pas 7) ;

- Des délais ambitieux mais atteignables ;

- Une revue trimestrielle pour ajuster selon la réalité terrain.

La TMA corrective : stopper l’hémorragie

La TMA corrective, c’est la base. C’est elle qui fait qu’une application reste utilisable au quotidien, même quand un bug critique surgit un lundi matin à 9h. Sans elle, chaque incident devient une bombe à retardement pour votre business.

Trois niveaux d’incidents

Tous les bugs ne se valent pas :

- Bloquants : l’app ne répond plus, un paiement échoue, un client ne peut pas se connecter. Chaque minute perdue = perte directe de chiffre d’affaires ou de confiance.

- Majeurs : une fonctionnalité clé est inutilisable (ex. impossible d’exporter des données ou d’envoyer des notifications). Ça ne bloque pas toute l’activité, mais ça dégrade fortement l’expérience.

- Mineurs : des irritants du quotidien (un bouton mal aligné, une traduction manquante). À traiter, mais pas au détriment de la stabilité globale.

👉 Cette hiérarchie évite de mettre sur le même plan “le site est KO” et “le logo est pixelisé”.

Le process qui fait la différence

Une TMA corrective performante n’est pas celle qui promet l’impossible. C’est celle qui applique une mécanique simple, fluide et prévisible :

- Détection : ticket ouvert ou monitoring qui alerte automatiquement.

- Qualification : l’incident est classé en criticité (bloquant/majeur/mineur).

- Prise en charge : l’équipe mobilise la bonne ressource (dev, ops, QA).

- Résolution : correctif testé, déployé, communiqué au client.

Chaque étape doit être tracée. Pas pour “faire de la paperasse”, mais pour garantir la transparence : le client sait où en est la correction, l’équipe sait qui fait quoi.

Exemple concret : l’impact direct sur le business

Un bug de paiement en production :

- Corrigé en 2h : quelques transactions échouées, vite récupérées. Les utilisateurs saluent la réactivité.

- Corrigé en 48h : deux jours de ventes perdues, des remboursements à gérer, et une réputation écornée auprès des clients.

La différence entre les deux ? Une TMA corrective cadrée, avec des priorités claires et une équipe prête à réagir.

La TMA évolutive : accompagner le produit

Si la TMA corrective évite le crash, la TMA évolutive est ce qui empêche le produit de vieillir trop vite. Une application qui reste figée, c’est une application qui perd ses utilisateurs au profit d’outils plus agiles.

La TMA évolutive, c’est la respiration continue du produit : petites améliorations, ajustements techniques, mises à jour régulières.

Inscrire la TMA dans la roadmap produit

La TMA évolutive ne doit pas tourner en “projets à part”. Elle s’intègre dans la roadmap au même titre que les nouvelles features. L’idée : éviter le schéma classique où 80 % de l’énergie est consommée par des urgences techniques, et 20 % seulement par l’innovation.

👉 Concrètement, cela signifie que chaque sprint ou cycle produit réserve une place à ces évolutions : refonte d’un module trop lent, mise à jour d’une dépendance critique, optimisation d’un parcours utilisateur.

Prioriser entre urgences et stratégie

Le dilemme est permanent : corriger un bug mineur signalé dix fois par les clients, ou avancer sur une fonctionnalité qui peut transformer l’adoption ?

La réponse se trouve dans un arbitrage clair :

- Court terme : tout ce qui impacte directement l’usage ou la fiabilité.

- Moyen/long terme : tout ce qui aligne le produit avec sa vision et son marché.

Cet équilibre évite de “subir” la TMA comme une liste infinie de tickets, et la transforme en moteur d’évolution.

Outils pour fluidifier la collaboration

La TMA évolutive implique plusieurs métiers : produit, tech, support. Sans outils partagés, on tombe vite dans le chaos. Jira, Linear ou Notion permettent de centraliser la qualification, le suivi et la priorisation.

L’important n’est pas l’outil, mais la règle : une seule source de vérité, accessible à tous.

Les bonnes pratiques qui changent tout

La différence entre une TMA qui subit et une TMA qui accélère le produit, ce sont ces pratiques concrètes :

- Feature flags : activer une nouvelle fonctionnalité pour un segment réduit, tester, élargir.

- Déploiements progressifs : monitorer sur 5 % des utilisateurs avant d’ouvrir à 100 %.

- Tests automatisés : sécuriser que chaque évolution n’introduit pas une régression invisible.

👉 En bref : la TMA évolutive, c’est ce qui fait qu’un produit reste actuel, fiable et compétitif dans un marché où vos utilisateurs comparent en permanence.

Piloter et mesurer la valeur de la TMA

La TMA est souvent perçue comme un “centre de coût”. Pourtant, bien pilotée, elle devient un levier direct de performance produit et business. Pour en sortir du flou, il faut la mesurer avec des indicateurs concrets et les relier aux bons résultats.

Les KPIs indispensables

Pour évaluer la qualité de la TMA, certains indicateurs doivent être suivis en continu :

- Taux d’incidents : volume total de tickets ouverts par mois. Une baisse constante est signe d’un produit plus stable.

- Temps de réponse et de résolution : combien de temps pour prendre en charge un bug ? combien pour le corriger ? La différence entre 2 heures et 48 heures peut représenter des milliers d’euros sauvés.

- Backlog TMA : taille du “stock” d’anomalies et d’évolutions non traitées. Un backlog qui gonfle est le signe d’une TMA sous-dimensionnée.

- Satisfaction utilisateur : via NPS, enquêtes in-app ou analyse de la tonalité des tickets support.

👉 Ces KPIs ne sont pas des vanity metrics. Ils doivent être reliés à l’expérience réelle des utilisateurs et au ressenti des équipes internes.

Prouver la valeur business

Une TMA performante ne se mesure pas qu’en temps de correction. Elle doit démontrer son impact économique :

- Réduction du churn : un produit stable retient ses clients. Moins d’incidents critiques → moins de départs.

- Amélioration du NPS : quand les bugs baissent et que les évolutions fluidifient l’usage, la satisfaction grimpe mécaniquement.

- ROI direct : calculer le coût d’une panne évitée (ex. 3h d’indisponibilité paiement = X € de perte). Montrer que la TMA prévient ces pertes rend sa valeur tangible pour le COMEX.

Exemple : sur une application SaaS e-commerce, un bug de paiement critique a été corrigé en moins de 2 heures grâce à une TMA réactive. Sans ça, chaque heure de panne représentait près de 20 000 € de chiffre d’affaires perdu.

Le tableau de bord commun

Pour que la TMA soit lisible, il faut une source de vérité unique, partagée entre Produit, Tech et Support. Un dashboard qui agrège incidents, délais de traitement, satisfaction et impact business.

L’idée n’est pas de “surveiller” l’équipe, mais de piloter collectivement la valeur produite. Quand un bug corrigé se traduit par +3 points de NPS, tout le monde voit le lien entre effort technique et résultat business.

👉 La TMA ne doit pas rester une boîte noire. C’est un processus mesurable, améliorable, et démontrable. Et c’est cette transparence qui la fait passer du statut de coût incompressible à celui de véritable investissement produit.

Conclusion – Faire de la TMA un investissement, pas une dépense

La TMA, beaucoup la voient comme un centre de coûts. Erreur. Mal pilotée, oui, elle engloutit du budget. Bien cadrée, c’est un levier de performance : moins de bugs qui traînent, une expérience utilisateur stable, et la capacité d’intégrer des évolutions sans bloquer la machine.

La clé, ce n’est pas “faire de la TMA”. C’est la piloter comme un vrai produit :

- des objectifs business clairs ;

- des KPIs suivis ;

- une intégration directe dans la roadmap.

👉 Résultat : moins de churn, plus de satisfaction, et un ROI qui se calcule en euros — pas en slides.

La TMA n’est pas une dépense obligatoire. C’est un investissement stratégique pour allonger la durée de vie de votre application et sécuriser vos revenus.

Vous voulez transformer votre TMA en moteur de croissance ? Parlons-en.