Notre équipe décrypte

le digital

Des articles écrits par nos développeurs, designers et product managers pour partager ce qu'on apprend au quotidien.

Réussir son logiciel sur-mesure

Le guide ultime pour les décideurs

186 pages d'expertise terrain pour cadrer, budgéter et piloter votre projet logiciel sans mauvaise surprise.

Tous nos articles

177 articles par nos experts

Audit de sécurité applicatif : méthodologie et checklist OWASP

Méthodologie complète d'audit de sécurité applicatif : étapes clés, checklist OWASP Top 10 2025, outils SAST/DAST/SCA et bonnes pratiques pour sécuriser vos applications web et mobile.

Top 10 des agences de développement web en France (2026)

Comparatif des 10 meilleures agences de développement web en France. Yield Studio, Galadrim, Theodo, Hello Pomelo... Notre classement détaillé.

Tableaux de bord BI : outils, méthodes et pièges à éviter

Dashboard BI entreprise : comparatif Power BI, Looker, Metabase et sur-mesure. Méthodes pour choisir vos KPIs, éviter les vanity metrics et construire des tableaux de bord qui servent vraiment vos décisions.

Chatbot IA en entreprise : cas d'usage, coûts et ROI

Chatbot basique ou chatbot IA ? Découvrez les vrais cas d'usage en entreprise (support, RH, ventes, interne), les fourchettes de coûts réalistes et le ROI mesurable d'un chatbot intelligent.

Computer vision en entreprise : 5 cas d'usage concrets

Controle qualite, OCR, surveillance, retail analytics, inspection infrastructure : decouvrez 5 cas d'usage concrets de la computer vision en entreprise avec ROI et stack technique.

CTO as a Service : quand et pourquoi faire appel à un CTO externe

CTO as a Service, CTO externe, CTO temps partagé : découvrez quand et pourquoi y recourir, les missions concrètes, les coûts et le comparatif avec un CTO interne.

Data engineering : architectures modernes pour exploiter vos données

Data warehouse, data lake, lakehouse, data mesh : comprendre les architectures data modernes et savoir quand investir dans le data engineering pour votre entreprise.

Due diligence IT : ce que les investisseurs vérifient (et comment s'y préparer)

Due diligence informatique : les 8 axes d'analyse vérifiés par les investisseurs (architecture, dette technique, sécurité, RGPD...) et comment préparer votre entreprise avant une levée de fonds ou un M&A.

Combien coute un site e-commerce sur mesure en 2026 ?

Cout d'un site e-commerce en 2026 : SaaS, Prestashop ou full custom. Comparatif des prix, couts caches et criteres de choix pour decideurs.

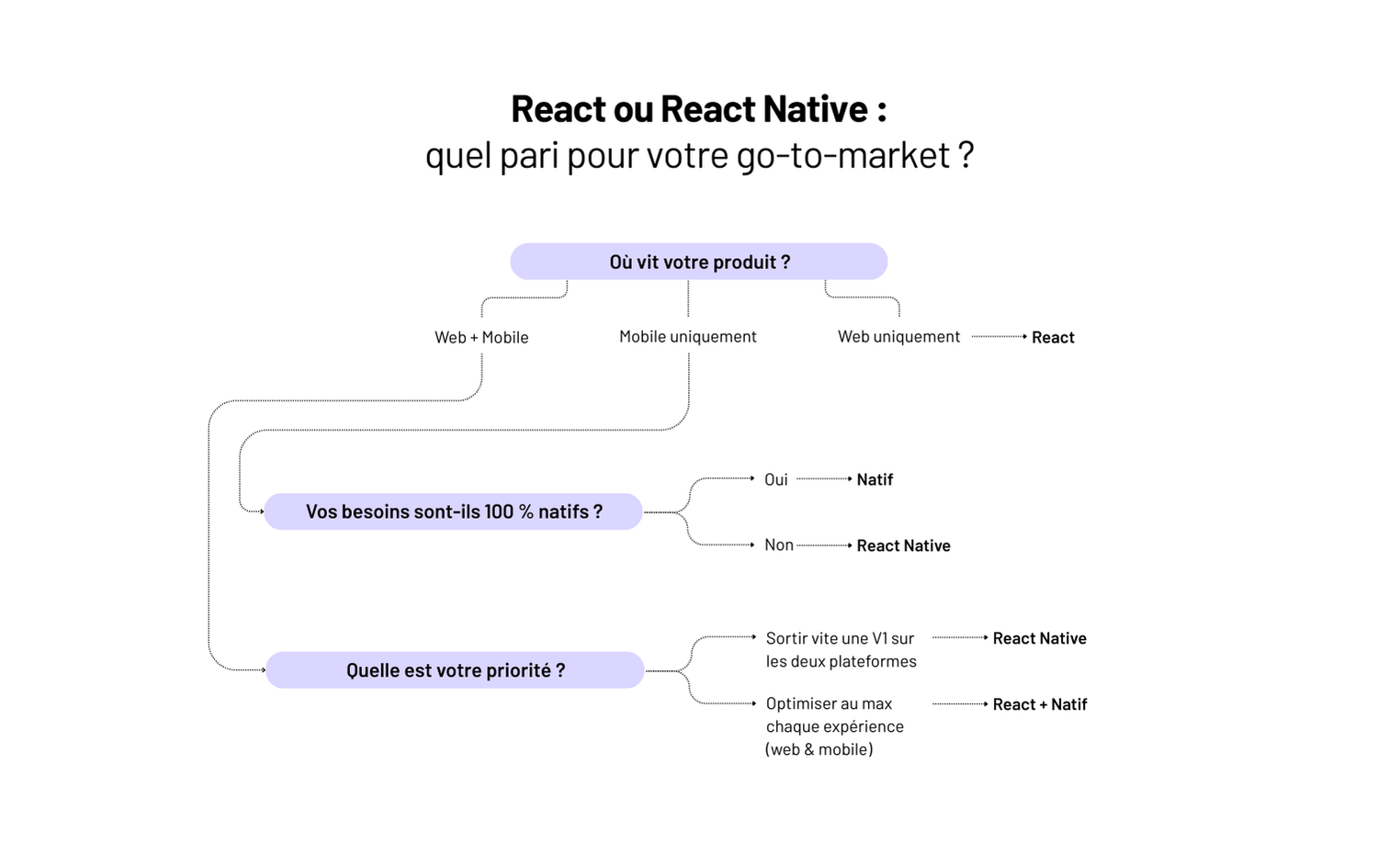

Migration d'app native vers React Native ou Flutter : retour d'expérience

Pourquoi et comment migrer une app native iOS/Android vers React Native ou Flutter. Stratégie progressive, critères de choix, checklist et résultats concrets.

Machine learning en production : du PoC au deploiement (guide MLOps)

80% des PoC ML ne passent jamais en production. Pipeline MLOps, model drift, feature stores, CI/CD pour modeles : le guide complet pour deployer du machine learning de maniere fiable.

RAG en entreprise : architecture, cas d'usage et limites

Le RAG (Retrieval Augmented Generation) permet d'exploiter vos données internes avec l'IA générative. Architecture technique, cas d'usage concrets et limites honnêtes pour décider en connaissance de cause.

Un projet ambitieux ?

Construisons-le ensemble

Nos experts vous accompagnent de la stratégie produit au déploiement technique.