Vous avez un projet. Un vrai. Pas un site vitrine cloné sur un template. Et là, l’aventure commence : vous tapez “agence développement web”... et vous découvrez 200 prestataires qui disent tous la même chose.

Résultat ? Vous choisissez au feeling, au prix, au portfolio… et parfois vous découvrez trop tard que l’agence ne challenge rien, ne comprend pas votre métier, sous-traite tout, ou vous vend ce qu’elle sait faire - pas ce dont vous avez besoin.

Chez Yield, on récupère souvent des projets mal embarqués : specs floues, dette technique, refonte trop tôt ou trop tard, livrables impossibles à maintenir.

👉 Dans 80 % des cas, le problème n’était pas le projet… mais le choix de l’agence web.

Dans cet article, on met les mains dans le cambouis : comment éviter les mauvaises agences, repérer les bonnes, comparer deux propositions sans être dev… et surtout choisir un partenaire qui ne fera pas exploser votre budget (ni votre produit).

Les erreurs qui font dérailler 70 % des projets

Avant de chercher “la bonne agence web”, il faut surtout éviter les mauvaises.

Celles qui mettent votre projet dans le mur - parfois avant même la signature.

Voici les red flags qu’on voit encore trop souvent :

L’agence qui dit oui à tout

Vous présentez votre idée, et…

“Oui c’est faisable.”

“Oui on tient le délai.”

“Oui, oui, oui.”

👉 Une bonne agence challenge, priorise, recadre.

Si tout est validé sans question, c’est que personne ne réfléchit au vrai besoin.

Aucun cadrage avant devis

Un devis posé sans comprendre :

- votre métier ;

- vos utilisateurs ;

- vos contraintes internes ;

- vos flux, données, dépendances.

C’est un devis… au hasard.

Et derrière, ce sont des dépassements budgétaires inévitables.

La techno imposée sans justification

“On fait ça en Laravel / Symfony / React / Next, parce qu’on maîtrise.”

Oui, et ?

👉 Une agence doit expliquer pourquoi cette stack est adaptée à VOTRE contexte, pas au leur.

Une équipe opaque

On vous parle d’un lead dev senior… et vous découvrez trois mois plus tard que tout est sous-traité à l’autre bout du monde.

Si vous ne savez pas qui va coder, rien n’est maîtrisé.

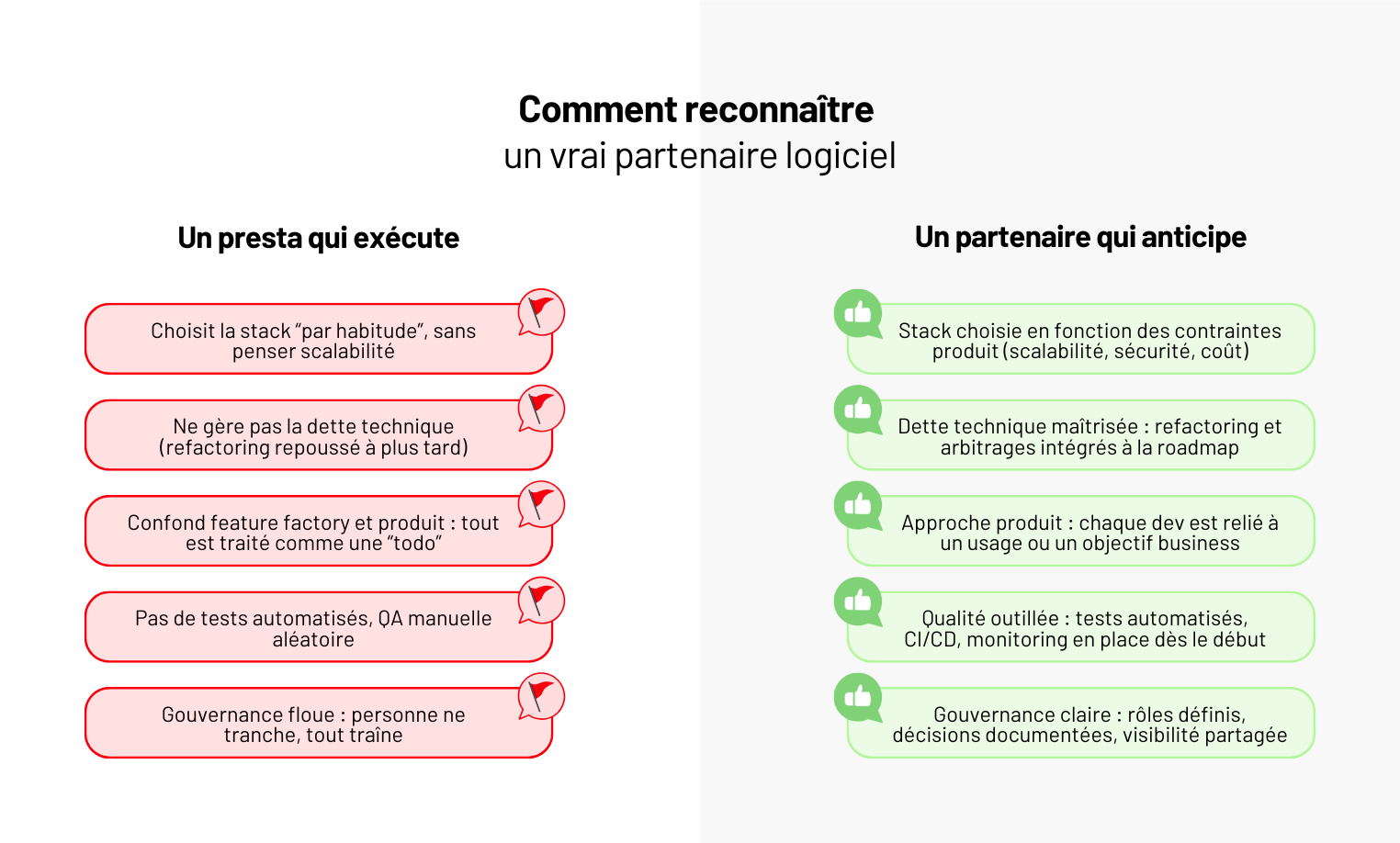

Pas de vision produit

Une agence qui développe ce qu’on lui demande = dette technique assurée.

Vous ne cherchez pas un bras, vous cherchez un cerveau.

Comment reconnaître une bonne agence dès la première discussion

Le premier rendez-vous révèle 80 % de ce que l’agence vaut réellement.

Pas avec son portfolio. Avec sa façon de réfléchir.

Voici les signaux qui ne trompent pas.

Elle cherche à comprendre votre métier avant vos fonctionnalités

Une agence faible commence par : “Vous voulez quoi dans votre application ?”

Une bonne agence commence par :

- “Quel problème on doit résoudre ?”

- “Qui va utiliser le produit ?”

- “Qu’est-ce qui bloque aujourd’hui ?”

- “Qu’est-ce qu’une réussite représente pour vous ?”

👉 Si on ne parle pas usage, irritants, process… c’est un mauvais départ.

Une agence qui ne comprend pas le métier développe à l’aveugle.

Elle challenge vos idées (avec des arguments, pas des opinions)

Un bon partenaire dit non quand c’est nécessaire.

Et surtout, il explique :

- pourquoi une feature est inutile ;

- pourquoi une complexité est disproportionnée ;

- pourquoi un découpage est dangereux ;

- pourquoi une intégration est risquée.

👉 Si l’agence ne vous oppose rien → elle vous laisse vous tromper.

Elle pose les bonnes questions techniques (celles que vous ne voyez pas venir)

Les vraies questions d’une agence solide portent sur :

- les dépendances (API, SI, data) ;

- les contraintes légales ou métier ;

- l’onboarding des utilisateurs ;

- les flux critiques et les exceptions ;

- l’existant technique (et ses limites).

👉 Une agence qui ne cherche pas les dépendances construit un château de cartes.

“Quand une agence ne pose aucune question sur les dépendances - API, authentification, dataflows - c’est un warning massif. Sur un projet, on a repris une intégration CRM… qui n’avait jamais été testée en amont. Résultat : 40 % du budget parti en correctifs. Une bonne agence identifie ces bombes avant même le devis.”

— Hugo, Engineering Manager @ Yield Studio

Elle parle risques avant de parler prix

Une agence mature dit : “Voici ce qui peut coincer. Voici comment on le réduit. Voici les zones d’incertitude.”

Une agence dangereuse dit : “Tout est faisable.”

👉 Le risque assumé est un signe de sérieux.

L’absence de risque ? Un signe d’incompétence.

Elle parle valeur avant de parler livrables

La mauvaise agence : “On vous développe A, B, C.”

La bonne agence : “On isole ce qui crée le plus d’impact pour la V1, et on dépriorise le reste.”

Elle cherche le résultat, pas la liste de courses.

Comment les départager après coup (sans être développeur)

Une fois les rendez-vous passés, tout le monde semble bon, tout le monde “comprend votre besoin”, tout le monde “a l’habitude”. C’est là que 90 % des entreprises se trompent : elles comparent les prix, pas les signaux faibles.

Voici ce que les bonnes agences révèlent… et que les mauvaises ne peuvent pas cacher.

La capacité à réduire l’incertitude

Demandez-vous : “Est-ce que cette agence a rendu mon projet plus clair… ou juste moins cher ?”

Les bonnes agences :

- identifient les points flous ;

- vous disent ce qu’il manque pour cadrer ;

- posent les questions que personne n’avait vues venir ;

- transforment un périmètre flou en choix tranchés.

Les autres ? Elles retirent des blocs dans le devis pour s’aligner sur le budget.

Le degré de précision

Un bon devis ne cherche pas à être joli. Il cherche à être opérationnel.

À regarder :

- Est-ce qu’on comprend exactement ce qui sera livré ?

- Est-ce qu’on voit les zones d’incertitude ?

- Est-ce qu’on connaît ce qui est hors scope ? (indispensable)

- Est-ce qu’il y a une logique dans la découpe fonctionnelle ?

⚠️ À savoir

Tout ce qui n’est pas écrit… n’existe pas.

Beaucoup de conflits viennent de “mais on pensait que…”.

La cohérence techno-produit

Ne vous demandez pas “est-ce une bonne techno ?”

Demandez-vous : “Est-ce une techno cohérente avec mon contexte ?”

Critères à passer au crible :

- Vos compétences internes peuvent-elles maintenir la stack ?

- La techno est-elle standard ou exotique ?

- L’agence explique-t-elle les limites de la solution, pas seulement ses avantages ?

- La techno permet-elle d’évoluer ? ou vous enferme-t-elle ?

Le niveau de rigueur dans la gestion du risque

La vraie différence entre deux agences se voit ici : qu’est-ce qu’elles identifient comme risques, et qu’est-ce qu’elles proposent pour les contenir ?

Les bonnes agences :

- listent les risques ;

- donnent un plan d’atténuation ;

- chiffrent l’impact potentiel ;

- expliquent les dépendances (API, data, infra, métier).

Les mauvaises : “On verra en avançant.” (= ça va piquer.)

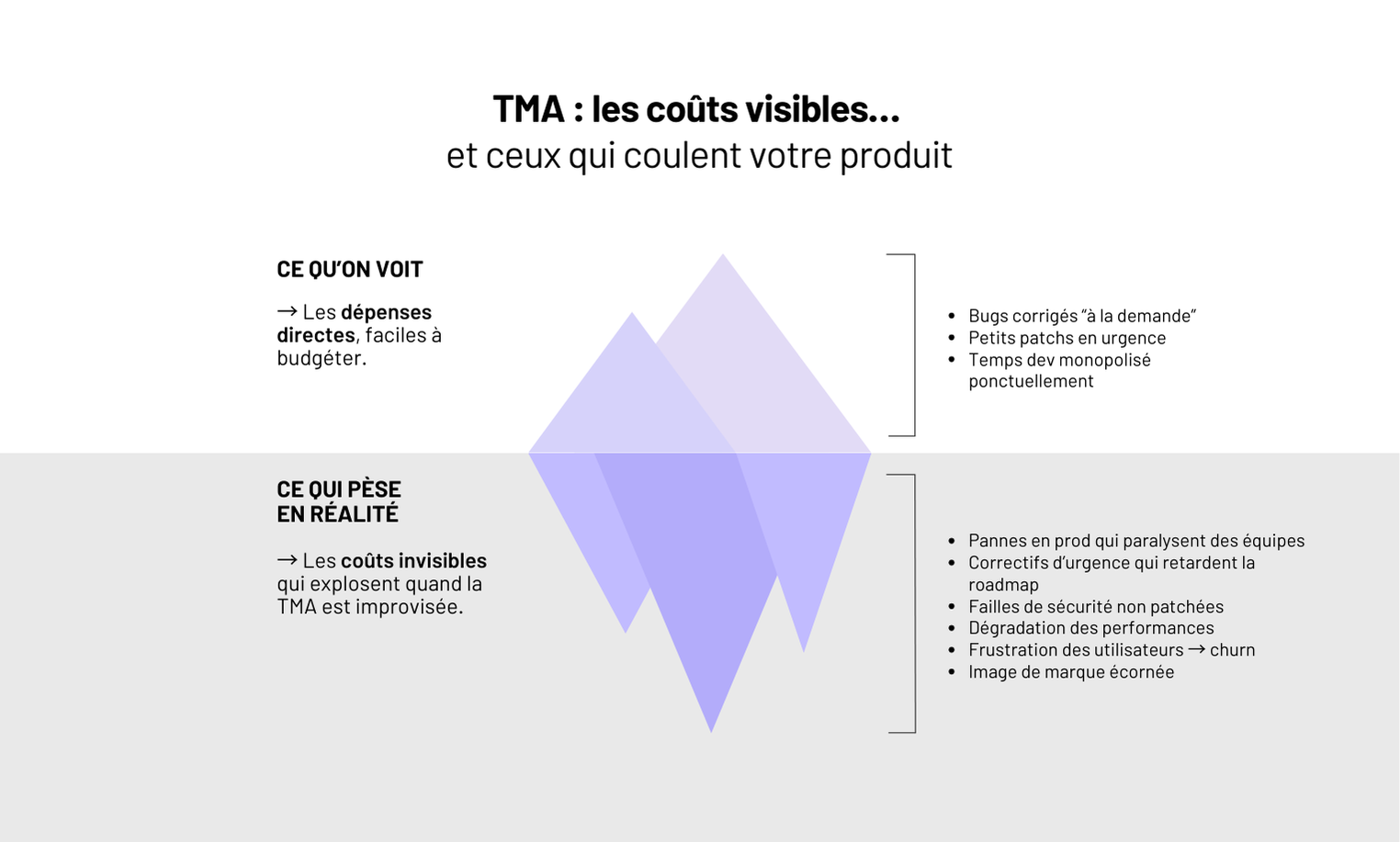

La vision post-livraison

Votre projet ne s’arrête jamais à la mise en prod.

Une bonne agence le sait et l’intègre dès le devis.

À vérifier :

- comment sont gérés les correctifs ;

- comment ils assurent la continuité si un dev quitte l’équipe ;

- comment ils documentent ;

- comment ils préparent les évolutions ;

- comment ils suivent la dette technique.

👉 Une agence qui ne parle pas maintenance pense court terme, pas produit.

Comment décrypter une proposition d’agence web

Une proposition révèle tout : la compréhension réelle de votre besoin… et les angles morts. Voici comment la lire pour savoir si l’agence va vous mener loin (ou droit dans le mur).

Le périmètre : ce qui est écrit… et ce que ça veut dire en vrai

Ce que vous lisez dans une proposition : “Développement d’un espace client avec tableau de bord, gestion des utilisateurs, notifications, et back-office.”

👉 Ce que vous devez vous demander : “OK, mais comment ils définissent ces fonctionnalités ?”

Concrètement, vérifiez s’il y a :

- une définition concrète de l’usage (pas juste un titre de module) ;

- les limites de chaque fonctionnalité ;

- les prérequis techniques (qui fait quoi ?) ;

- les exclusions.

💡 Comment interpréter ?

- Si tout tient en 10 lignes → périmètre flou → explosion de budget.

- Si les exclusions sont absentes → l’agence facturera en avenants.

- S’il n’y a pas de prérequis → ils n’ont pas compris votre SI.

La découpe projet : valeur ou packaging ?

Beaucoup d’agences découpent comme ça : “Sprint 1 : login / Sprint 2 : dashboard / Sprint 3 : notifications / Sprint 4 : back-office.”

Ça, c’est une découpe par pages, signe d’une agence exécutante.

👉 Ce que vous devez chercher :

- Une découpe par scénarios d’usage (“Créer un compte et se connecter”, “Gérer une action critique”)

- Un MVP clairement identifié : “Ce qu'on doit absolument livrer pour que le produit fonctionne réellement”.

⚠️ Interprétation si ce n’est pas là :

- l’agence n’a pas challengé vos besoins ;

- la roadmap ne permettra pas de tester tôt ;

- vous découvrirez trop tard que des flows critiques manquent.

Les hypothèses : la zone qui trahit tout

C’est la partie la plus importante, et 80 % des agences ne la mettent pas.

Exemple d’hypothèse que vous devriez voir :

- “Les API du CRM exposent bien les endpoints X et Y.”

- “La gestion des rôles se limite à admin / user.”

- “Les données historiques ne sont pas à migrer.”

- “La validation métier est faite sous 48h côté client.”

⚠️ Ce n’est pas écrit ? Le budget repose sur des hypothèses secrètes. Et les surprises arrivent… en plein sprint.

“L’hypothèse non dite, c’est le vrai coût caché. On a déjà vu un devis basé sur “les données sont propres et migrables”. En réalité : 12 ans d’historique, formats incohérents, doublons… 6 semaines de travail imprévues. Une proposition saine doit écrire noir sur blanc ce que l’agence suppose.”

— Thomas, Lead Product Manager @ Yield Studio

Les dépendances : est-ce qu’ils ont compris votre SI ?

Si votre proposition ne mentionne aucune dépendance, posez-vous une question simple : “Ils l’intègrent où, exactement, leur produit ?”

👉 Vous devez absolument voir apparaître :

- API tierces

- outils existants

- identités / SSO

- RGPD / dataflows

- limitations techniques actuelles

- modules impactés

💡 Comment lire ça ?

- Liste précise → ils ont analysé votre contexte.

- Liste inexistante → ils ont imaginé un produit en laboratoire.

- Liste floue → ils n’ont pas posé les bonnes questions lors du call.

Les risques : la section où vous devez voir leur courage

Une proposition mature inclut un tableau clair :

- Risque identifié ;

- Impact ;

- Plan de mitigation.

🔍 Exemples de risques qu’on voit dans les vraies propositions Yield :

- “API instable → prévoir retry + monitoring.”

- “Spécifications partielles → cadrage à sécuriser avant dev.”

- “Front existant vétuste → risque de compatibilité.”

Votre proposition ne parle d’aucun risque ? L’agence n’a pas assez d’expérience… ou préfère que vous découvriez les problèmes après signature.

Le budget : comment savoir si c’est cohérent

Ne regardez pas le montant. Regardez la logique du montant.

Un budget maîtrisé comporte :

- une granularité raisonnable (ni trop vague, ni à la ligne de code) ;

- un lien clair entre lots / coûts ;

- les postes de coûts séparés (design, dev, QA, gestion) ;

- ce qui n’est pas compris (hébergement, monitoring, maintenance).

💡Comment interpréter ?

- Pas de ventilation → devis commercial, pas un budget réel.

- Granularité excessive → ils vendent des jours, pas un produit.

- Montant trop bas → ils comptent se rattraper en avenants.

Le post-livraison : la partie que 50 % des agences escamotent

Pourtant, c’est là que 90 % des problèmes apparaissent.

Vous devez voir apparaître :

- phase de stabilisation (bugfix post prod) ;

- modalités de maintenance ;

- plan de monitoring / logs ;

- transfert de connaissances ;

- documentation.

Si rien n’est prévu, vous allez vous retrouver seul avec un produit instable.

Conclusion - Choisir une agence, c’est choisir la trajectoire de votre produit

Une agence de développement web, ce n’est pas une “boîte à devs”. C’est un partenaire qui influence votre budget, votre time-to-market, votre dette technique et, au final, la réussite de votre produit.

La bonne agence, ce n’est pas la moins chère, ni la plus bavarde : c’est celle qui comprend votre métier, challenge vos choix, sécurise les risques et construit avec vous - pas pour vous.

👉 Si vous voulez cadrer un projet, sécuriser votre roadmap ou simplement vérifier si votre besoin est bien compris, parlons-en. Chez Yield, on accompagne les entreprises pour construire des produits solides, utiles et qui tiennent dans le temps.

Comptabiliser un logiciel interne, ça a l’air simple : on développe, on capitalise, on amortit.

Dans la réalité, c’est l’un des sujets les plus mal maîtrisés par les entreprises.

Parce qu’un logiciel interne, c’est un actif incorporel, pas un coût IT. Et si vous ne le comptabilisez pas correctement, vous faussez votre bilan, vous perdez des avantages fiscaux… ou vous prenez un risque en cas de contrôle.

Entre phase de recherche, phase de développement, conditions de capitalisation, amortissement, PCG, TVA, fiscalité… beaucoup d’équipes se retrouvent à naviguer à vue.

Chez Yield, on voit l’enjeu tous les jours : un logiciel mal comptabilisé = un pilotage produit biaisé et des budgets impossibles à défendre.

👉 Dans cet article, on fait le point, étape par étape : comment comptabiliser un logiciel développé en interne, ce qu’on peut capitaliser (ou pas), comment amortir, et comment sécuriser l’aspect comptable et fiscal.

Les étapes de la comptabilisation d’un logiciel développé en interne

Comptabiliser un logiciel interne, ce n’est pas activer tout ce qui ressemble à du développement. Le PCG impose un vrai parcours : on ne capitalise que lorsque le projet passe de l’idée à quelque chose de réalisable, développé, maîtrisé, et mis en service.

Autrement dit : toutes les dépenses ne se valent pas. Et ce tri, c’est votre premier garde-fou comptable.

1 - Phase de conception et faisabilité technique

La première étape, c’est la phase où on explore : cadrage, ateliers, proto, faisabilité technique, choix de la stack… Et rien n’est capitalisable à ce stade.

Pourquoi ? Parce qu’on est dans la recherche : impossible encore de garantir que le logiciel sera réalisable, rentable ou utilisable par l’entreprise.

Concrètement, cette phase inclut :

- l’étude de faisabilité du projet ;

- l’analyse des besoins ;

- les POC pour valider les choix techniques ;

- les arbitrages sur la solution finale ;

- la distinction entre ce qui relève du futur logiciel… et ce qui appartient au projet global (SI, ERP, refonte infra).

💡 Règle d’or

On ne capitalise pas tant que le projet n’a pas dépassé le “est-ce qu’on y va ?”.

Ce qui est développé dans le cadre d’un projet global (ex : un module noyé dans un SI complet) doit être identifié tôt : l’immobilisation suivra celle du projet principal, pas sa propre logique.

2 - Développement et capitalisation

C’est la bascule critique : on passe de la recherche au développement réel, celui qui crée un actif. À partir de ce moment, certaines dépenses peuvent être immobilisées - mais pas toutes.

Pour immobiliser des frais de développement, il faut prouver que :

- le projet est techniquement réalisable ;

- l’entreprise a l’intention de le mener à terme ;

- elle a les ressources pour y arriver ;

- le logiciel générera des avantages économiques futurs ;

- et les dépenses peuvent être mesurées de manière fiable.

Quand ces critères sont cochés → on peut activer.

✅ Ce qu’on peut capitaliser

- temps de développement (dev, QA, tech lead - uniquement sur les tâches de création du logiciel) ;

- documentation technique liée au développement ;

- conception détaillée, UX/UI finalisée (si directement rattachée au logiciel) ;

- coûts d’intégration nécessaires au fonctionnement du logiciel.

❌ Ce qu’on ne capitalise pas

- maintenance, bugfix, évolutions correctives ;

- support, exploitation, formation ;

- documentation fonctionnelle uniquement métier ;

- tout ce qui relève de la R&D exploratoire ;

- les évolutions qui allongent la durée de vie sans créer un nouvel actif.

👉 On capitalise la construction, pas l’entretien.

3 - Mise en service et amortissement

Une fois le logiciel mis en production et utilisé par l’entreprise, il devient une immobilisation incorporelle. C’est là que commence l’amortissement - pas avant.

Ce que signifie “mise en service” :

- le logiciel fonctionne ;

- il rend le service attendu ;

- il est utilisé en conditions réelles.

À partir de cette date, on applique un plan d’amortissement : linéaire (le plus courant) ou dégressif (cas spécifiques).

Pour les logiciels internes, la durée d’usage courante est de 1 à 3 ans, selon complexité, stack et stabilité du besoin.

📌 À retenir

Un logiciel développé en interne est amorti sur sa durée réelle d’utilisation.

Distinction des coûts : tout ne s’immobilise pas

Quand une entreprise développe un logiciel en interne, la question n’est pas “combien ça coûte ?”, mais “qu’est-ce que je peux immobiliser… et qu’est-ce qui doit partir en charge ?”.

C’est le point où 70 % se trompent : on capitalise trop (risque fiscal), ou pas assez (actif sous-évalué, budget IT impossible à piloter).

La clé, c’est de séparer clairement ce qui construit le logiciel… et ce qui gravite autour.

Coûts directs de développement

Les coûts directs sont les plus simples à identifier : ce sont les dépenses qui contribuent directement à la création du logiciel.

Ils sont immobilisables dès lors que les critères de capitalisation sont remplis.

🔍 Exemples de coûts directs :

- salaires et charges des développeurs, QA, tech lead ;

- conception technique indispensable (architecture, modélisation, spécifications fonctionnelles détaillées) ;

- intégration technique liée au logiciel (API, modules backend, automatisation nécessaire) ;

- documentation technique directement liée au fonctionnement ;

- tests unitaires et tests d’intégration nécessaires à la mise en service.

👉 Règle simple : si le logiciel ne peut pas fonctionner sans cette dépense → coût direct.

Coûts indirects et frais généraux

Les coûts indirects sont plus trompeurs : ils participent au projet… sans être uniquement liés au logiciel.

Ils peuvent être affectés au projet, mais ne sont généralement pas immobilisables, car ils ne créent pas la valeur du logiciel en tant que telle.

✅ Exemples de coûts indirects :

- management transverse ou pilotage non dédié ;

- temps des métiers (PO, direction, utilisateurs) ;

- formation des équipes ;

- support interne ;

- infrastructures mutualisées (serveurs, licences outils) ;

- coûts administratifs ou RH.

❌ Frais généraux à ne pas immobiliser :

- charges de structure (électricité, locaux, assurances) ;

- matériel non spécifique ;

- outils de productivité (Notion, Slack, Jira…).

👉 On immobilise l’effort de production du logiciel, jamais l’environnement qui l’entoure.

Les critères de capitalisation : ce qu’on peut activer… et ce qui doit rester en charge

Le PCG impose deux conditions incontournables. Et si l’une manque, les dépenses doivent passer en charge - même si le logiciel est livré, utilisé, ou critique pour l’entreprise.

Ces critères sont là pour une raison : éviter que les entreprises gonflent artificiellement leur actif. Et en pratique, ils forcent à prouver que le logiciel aura une vraie valeur économique, et que son coût est précisément mesuré.

Avantages économiques futurs : la valeur doit être démontrée, pas supposée

Pour capitaliser un logiciel, il faut démontrer qu’il va générer des avantages économiques futurs pour l’entreprise.

Ça ne veut pas dire du chiffre d’affaires direct. Ça veut dire : un gain mesurable, concret, exploitable.

🔍 Exemples d’avantages économiques futurs :

- gain de productivité (temps économisé, automatisation) ;

- réduction des coûts d’exploitation ;

- amélioration de la qualité ou réduction des erreurs ;

- avantage concurrentiel identifiable ;

- contribution au business model (ex : logiciel qui supporte un service vendu).

👉 Ce qui compte n’est pas “ça va servir”, mais ça va créer un gain identifiable et mesurable.

“Un logiciel interne doit prouver sa valeur dès le cadrage. Sans ça, l’immobilisation est bancale, et les comptes aussi.”

— Camille, Product Strategist @ Yield Studio

Capacité à mesurer la dépense de manière fiable : sans traçabilité, pas de capitalisation

Deuxième critère : il faut pouvoir mesurer précisément les coûts engagés.

Et dans la vraie vie, c’est là que ça coince - surtout dans les équipes qui n’ont pas l’habitude de suivre leurs temps ou leurs coûts par lot de fonctionnalités.

Pour que les dépenses soient capitalisables, il faut que les coûts soient :

- identifiables ;

- traçables ;

- affectés au logiciel sans ambiguïté ;

- mesurables par nature (temps passé, factures, prestations).

❌ Exemples de dépenses non capitalisables faute de mesure fiable :

- du temps “au feeling” ;

- une équipe qui travaille sur trois sujets sans ventilation claire ;

- des coûts techniques mélangés à de la maintenance ou du support ;

- une prestation facturée globalement sans séparation des lots.

👉 Pas de mesure fiable = pas de capitalisation. Sans discussion.

Calcul de l’amortissement du logiciel : poser la bonne durée

Une fois le logiciel mis en service, l’entreprise doit définir comment il va être amorti.

Deux étapes clés :

- déterminer sa durée d’utilisation ;

- choisir le plan d’amortissement.

Déterminer la durée d’utilisation : la vraie question

La durée d’amortissement d’un logiciel n’est pas fixe, ni imposée par la loi. Elle dépend de votre usage et de votre rythme d’évolution.

Pour un logiciel interne, on observe généralement :

- 1 à 3 ans pour des outils métier évolutifs ;

- 3 à 5 ans pour des systèmes plus stables ou critiques ;

- davantage uniquement si l’architecture est robuste et peu soumise à obsolescence.

Les critères qui guident la durée :

- vitesse d’évolution du métier ;

- dépendances techniques (frameworks, API, librairies) ;

- fréquence des montées de version ;

- stabilité de l’architecture ;

- dette technique anticipée ;

- stratégie produit (refonte prévue ? montée en charge nécessaire ?).

👉 La bonne durée est celle qui reflète la façon dont le logiciel va vieillir techniquement ET servir le business.

“Amortir un logiciel sur 5 ans alors que la stack en tiendra 2 ? C’est la recette parfaite pour bloquer une refonte urgente.”

— Hugo, Engineering Manager @ Yield Studio

Plan d’amortissement : linéaire ou dégressif ?

En pratique, 99 % des logiciels internes sont amortis en linéaire. Mais dans certains cas, le dégressif peut mieux refléter la réalité technique.

Amortissement linéaire : adapté à la majorité des logiciels internes

On répartit le coût du logiciel de façon identique chaque année.

Exemples :

- amortissement sur 3 ans → 33 % par an ;

- amortissement sur 2 ans → 50 % par an.

C’est la norme parce que les logiciels internes évoluent progressivement et que leur valeur d’usage est régulière. Le modèle est plus lisible et plus défendable en cas de contrôle.

Amortissement dégressif : quand le logiciel perd de la valeur très vite

Certains logiciels deviennent obsolètes dès les premières années (stack fragile ou volatile, dépendances critiques, techno coeur de produit…)

Dans ces cas, le dégressif permet de refléter une dépréciation accélérée : amortir plus vite au début, moins ensuite.

⚠️ Attention

Le dégressif doit être cohérent avec l’obsolescence réelle du logiciel.

Et fiscalement, il n’est admis que dans certains cas précis.

Impact comptable et fiscal : ce que votre logiciel change vraiment dans vos comptes

Un logiciel développé en interne n’est pas qu’un chantier produit : c’est un actif qui va peser dans vos comptes pendant plusieurs années.

👉 Bien comptabilisé, il renforce votre bilan et clarifie vos budgets.

👉 Mal comptabilisé… il devient une bombe à retardement lors d’un contrôle fiscal.

Influence sur le bilan comptable : un actif, pas une “ligne IT”

Quand vous immobilisez un logiciel interne, il apparaît à l’actif du bilan. Ce n’est plus une dépense ponctuelle : c’est un investissement que vous amortissez dans le temps.

Ce que ça change :

- votre bilan se renforce (plus d’actifs) ;

- votre résultat est lissé (la charge est étalée) ;

- vous gagnez en visibilité budgétaire.

Mais à une condition : que la valeur immobilisée soit juste.

⚠️ Les deux erreurs typiques

- Sous-évaluer le logiciel → vous bridez artificiellement vos capacités d’investissement.

- Surévaluer → vous traînez un actif “gonflé” pendant des années, impossible à justifier.

Considérations fiscales : le cadre à ne pas ignorer

Dès qu’un logiciel est immobilisé, l’administration fiscale a un œil dessus.

Trois points font (presque) toujours débat :

1. La durée d’amortissement

Le fisc accepte généralement 1 à 3 ans pour les logiciels internes. Plus long ? Possible. Mais à justifier techniquement.

Si votre durée diffère de la durée “admise”, vous créez un amortissement dérogatoire.

2. Le seuil des 500 €

Un logiciel dont le coût est < 500 € HT peut être passé directement en charge.

C’est pratique… mais rare pour un développement interne.

3. Les crédits d’impôt (CIR / CII)

Selon la nature du projet, une partie des coûts peut être éligible :

- incertitudes techniques,

- développement d’une fonctionnalité réellement nouvelle,

- travail de R&D démontré.

👉 Rien n’est automatique. Le fisc veut des preuves du travail technique : prototypes, tests, obstacles rencontrés.

Documentation et suivi : ce qui évite les mauvaises surprises trois ans plus tard

Sans documentation ni suivi, impossible de justifier ce qui a été immobilisé, d’ajuster un amortissement ou de défendre un contrôle.

Si vous ne tracez pas, vous ne maîtrisez pas.

Importance de la documentation

Un logiciel interne sans documentation, c’est un actif impossible à défendre.

Pour l’administration comme pour votre audit interne, il faut pouvoir prouver ce qui a été immobilisé, quand, pourquoi, et sur quelle base.

Concrètement, on documente :

- les phases du projet (recherche → dev → mise en service) ;

- les coûts activés vs ceux passés en charge ;

- la date de mise en service (clé pour l’amortissement) ;

- la justification du choix de durée.

⚠️ Pas de doc = pas de traçabilité = risque fiscal.

Suivi et actualisation des amortissements

Un amortissement logiciel n’est jamais “fire and forget”.

Le logiciel évolue, la dette technique change, certaines fonctionnalités deviennent obsolètes : le plan d’amortissement doit suivre.

En pratique, on revoit chaque année :

- si la durée reste cohérente avec l’usage réel ;

- si une refonte ou un pivot modifie la valeur du logiciel ;

- si une mise à jour majeure doit déclencher une nouvelle immobilisation.

👉 Le suivi, c’est ce qui évite un actif fantôme… ou un logiciel amorti qui vit encore 10 ans dans le bilan.

Conclusion - Comptabiliser un logiciel interne, c’est piloter son cycle de vie

Comptabiliser un logiciel interne, c’est piloter un actif qui vit, évolue et s’use au rythme de votre produit.

- Bien capitaliser, c’est éviter les immobilisations gonflées, les durées absurdes et les surprises fiscales.

- Bien amortir, c’est anticiper la refonte, lisser les investissements et garder une roadmap réaliste.

Chez Yield, on voit la différence entre un logiciel “compté” et un logiciel “piloté” : le premier coûte cher, le second crée de la valeur.

👉 Vous développez ou faites évoluer un logiciel interne et vous voulez sécuriser à la fois la partie produit et la partie compta ? Parlons-en : on vous aide à cadrer, arbitrer… et éviter les pièges qui coûtent cher.

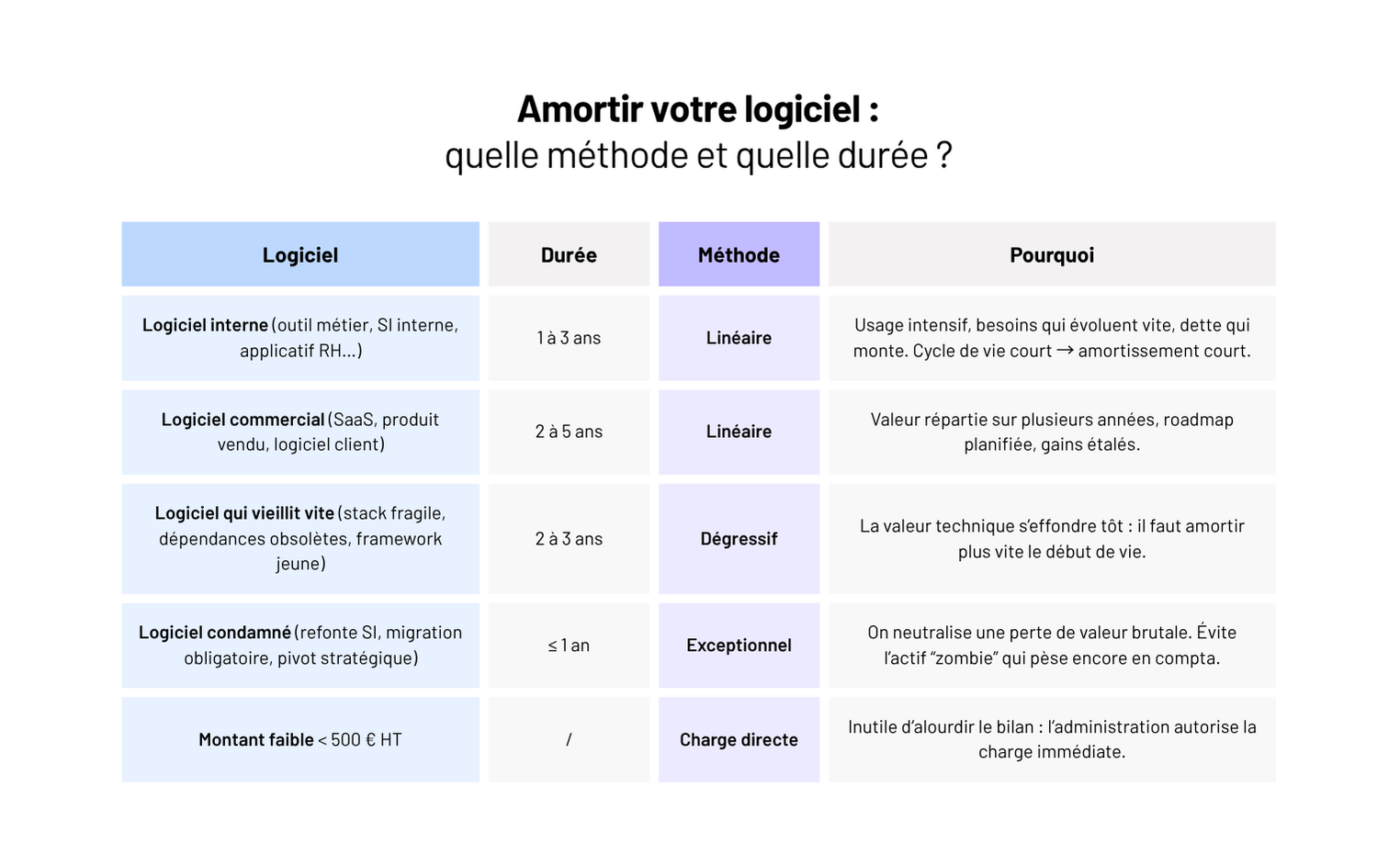

Amortir un logiciel, c’est typiquement un sujet qu’on repousse au lendemain.

Jusqu’au jour où ça bloque : un investissement logiciel qu’on ne peut pas passer en charge, un contrôle fiscal qui challenge la durée d’amortissement, un actif logiciel qui n’a plus aucune valeur… mais qui pèse encore en compta.

Le paradoxe ? Beaucoup d’entreprises amortissent leurs logiciels “par réflexe”, sans jamais aligner durée d’usage réelle, cycle de vie produit et réalité technique. Résultat ? Des amortissements qui n’ont rien à voir avec la façon dont le logiciel vit, s’use, ou doit évoluer.

Chez Yield, on construit et maintient des logiciels métier - et on voit l’impact qu’un mauvais amortissement peut avoir sur les décisions produit : refonte trop tardive, budget bloqué, dette technique qui gonfle en silence.

👉 Dans cet article, on clarifie à la fois l’aspect comptable (durées, règles, méthodes)… et ce que ça change concrètement pour votre produit.

Principes généraux de l’amortissement des logiciels

Amortir un logiciel : pourquoi ce n’est pas qu’une règle comptable

On parle d’amortissement logiciel comme d’une formalité comptable.

En réalité, c’est tout sauf accessoire : c’est ce qui permet de répartir le coût d’un logiciel sur sa durée d’utilisation réelle.

Un logiciel, même immatériel, est une immobilisation incorporelle : il perd de la valeur à mesure que votre usage évolue, que la stack vieillit, que les besoins changent.

👉 L’amortissement traduit ce vieillissement dans les comptes.

Pourquoi amortir ?

- pour lisser l’investissement sur plusieurs exercices ;

- pour refléter la durée de vie réelle du logiciel ;

- pour sécuriser la conformité comptable et fiscale ;

- pour anticiper la refonte ou la migration ;

- pour piloter un budget IT cohérent.

💡 À retenir :

La durée d’amortissement dépend exclusivement de sa durée d’utilisation, qu’il soit acquis ou créé en interne.

Comptable vs fiscal : deux visions à concilier

C’est là que beaucoup d’entreprises glissent : elles pensent que l’amortissement comptable et l’amortissement fiscal, c’est la même chose.

Pas tout à fait.

- L’amortissement comptable traduit la réalité économique : combien de temps le logiciel vous sera réellement utile ?

- L’amortissement fiscal, lui, répond à une logique d’administration : quelles durées et méthodes sont acceptées pour optimiser le résultat imposable ?

Les deux doivent cohabiter - et parfois divergent.

Une durée comptable trop longue peut figer un actif devenu obsolète ; une durée fiscale trop courte peut créer un écart à suivre dans vos amortissements dérogatoires.

Comptabilisation initiale et amortissement comptable

Logiciel acheté : simple en théorie… jusqu’au premier décalage

Sur le papier, acheter un logiciel, c’est simple : une facture, un passage en compte 205, et l’amortissement qui démarre le jour de l’achat. Pas le jour où vous l’utilisez. C’est la règle, et beaucoup d’entreprises l’oublient.

Le problème ? Dans la vraie vie, les projets logiciels ne suivent jamais un Gantt impeccable.

Si la mise en service prend trois mois de retard, l’amortissement, lui, tourne déjà.

Et ça peut plomber votre vision financière : un actif qui perd de la valeur… alors que personne ne s’en sert encore.

Durée classique : 1 à 3 ans pour un logiciel interne - sauf directive propre à l’entreprise.

⚠️ Un logiciel acheté = un bloc

Même si vous n’utilisez qu’un module sur quatre, c’est toute la licence qui part en immobilisation.

Logiciel développé en interne : l’amortissement qui suit votre maturité

Créer un logiciel en interne, ce n’est pas “juste” du développement : c’est un actif qu’on construit au fil des sprints.

Et comptablement, ça change tout : vous immobilisez un processus, pas une facture.

Le cycle côté compta ressemble à ça :

- on active les coûts de dev (pas la maintenance, pas les correctifs) ;

- on met en prod ;

- on immobilise ;

- puis on amortit.

Durée recommandée : souvent 3 ans pour un logiciel interne.

Mais dans les faits, la bonne durée dépend de votre rythme d’évolution et de la dette technique que vous accumulez (ou pas).

Mode et plan d’amortissement des logiciels

Amortissement linéaire : la méthode par défaut

L’amortissement linéaire, c’est le modèle le plus utilisé : le logiciel perd la même valeur chaque année. Simple, stable, prévisible.

C’est aussi la méthode qui colle le mieux au cycle de vie de la majorité des logiciels internes : une utilisation régulière, une évolution progressive, une usure “normale”.

Concrètement :

- logiciel amorti sur 3 ans → 33 % par an ;

- logiciel amorti sur 2 ans → 50 % par an.

Pas de surprise, pas de variation : un amortissement “plat”.

“Là où ça se complique, c’est quand le logiciel vieillit plus vite que prévu : stack obsolète, API abandonnée, dépendances trop anciennes… Dans ces cas-là, l’amortissement linéaire ne reflète plus la réalité : la valeur du logiciel chute bien plus vite que ce que montrent les comptes.”

— Hugo, Engineering Manager @ Yield Studio

Amortissement dégressif : pour les logiciels qui s’usent vite

Un logiciel peut perdre énormément de valeur dans ses premières années : nouvelle version de framework, obsolescence d’un plugin critique, montée en charge qui rend l’architecture insuffisante…

Dans ces cas-là, le modèle dégressif a du sens : on amortit plus vite au début, et moins ensuite.

C’est rare sur les logiciels internes, mais pertinent sur :

- un outil métier très lié à une stack fragile ;

- un logiciel dépendant de technologies volatiles ;

- un produit dont la valeur est maximale à court terme.

Mais attention : l’amortissement dégressif doit rester justifiable. On ne peut pas l’appliquer par confort budgétaire.

💡 À savoir

L’amortissement dégressif n’est admis fiscalement que dans certains cas : il doit être cohérent avec la rapidité d’obsolescence du logiciel.

Amortissement exceptionnel : pour les virages stratégiques

L’amortissement exceptionnel permet d’amortir un logiciel plus vite que prévu - parfois en un an.

C’est une mesure réservée à des situations précises :

- logiciel rapidement rendu obsolète par une refonte globale ;

- obligation réglementaire de migration ;

- changement de modèle économique,- ;

- intégration d’un nouveau système qui remplace tout l’existant.

Il permet de neutraliser comptablement une perte de valeur brutale.

Mais il a un impact fiscal : un amortissement exceptionnel réduit le résultat imposable, donc il doit être documenté, motivé, et défendable.

Impact fiscal de l’amortissement des logiciels

Limites fiscales et amortissements dérogatoires

Amortir un logiciel, ce n’est pas seulement choisir une durée : c’est aussi respecter les règles fiscales. Et c’est souvent ici que ça se complique.

Fiscalement, on dispose d’un cadre :

- des durées admises pour les logiciels ;

- des tolérances, notamment pour les petits montants ;

- et une possibilité d’écart entre comptable et fiscal : l’amortissement dérogatoire.

💡La règle clé

Un logiciel dont la valeur hors taxes est inférieure à 500 € peut être passé directement en charge, grâce à la tolérance administrative.

Au-dessus, on entre dans l’amortissement.

Quand votre durée comptable ne colle pas à la durée fiscale admise, on crée un amortissement dérogatoire :

- un écart volontaire ;

- suivi dans un compte dédié ;

- qui corrige le résultat imposable pour rester conforme.

Typiquement, vous amortissez comptablement sur 4 ans car usage long, mais le fisc admet 2 ans → dérogatoire.

⚠️ Attention

Un dérogatoire mal justifié = un contrôle fiscal qui pique.

On documente toujours pourquoi la durée comptable est différente.

Logiciel amorti… mais encore utilisé

Quand un logiciel est totalement amorti, il reste en compta sous forme d’actif à valeur nette nulle. Et là, beaucoup d’entreprises ne savent plus quoi en faire.

Trois questions à se poser :

- Le logiciel est-il encore utilisé ? Si oui, l’actif continue d’exister. On ne sort rien.

- Sa valeur réelle est-elle devenue nulle ? Si le logiciel ne sert plus ou n’a plus de valeur technique, on peut le sortir des immobilisations.

- Une refonte est-elle imminente ? Ça peut déclencher une nouvelle immobilisation (et un nouveau plan d’amortissement).

En pratique, la fin d’amortissement est un bon moment pour :

- réévaluer la dette technique ;

- décider d’une refonte, d’une migration ou d’un retrait du scope ;

- recalibrer la roadmap produit (budget compris).

👉 Ce n’est pas une fin. C’est un signal : “On fait quoi maintenant ?”.

Spécificités selon le type de logiciel

Logiciel à usage interne vs logiciel commercial

Un logiciel interne (outil métier, application RH, automatisation interne…) ne vit pas comme un logiciel commercial vendu à des clients.

Et l’amortissement doit refléter ce rythme de vie.

Logiciels internes - durée courte : 1 à 3 ans

Pourquoi ?

- Vos besoins évoluent vite.

- Le logiciel pivote au fil des sprints.

- La dette technique s’accumule plus rapidement.

- Son usage met une pression continue sur la roadmap.

👉 C’est un actif vivant : on l’amortit sur une période courte, fidèle à sa réalité.

Logiciels commerciaux - durée plus longue : 2 à 5 ans

Ici, la logique change :

- Le logiciel génère du revenu sur plusieurs années.

- Les évolutions sont planifiées.

- La stabilité est un enjeu business.

- La valeur se diffuse sur un cycle plus long.

👉 L’amortissement devient un outil stratégique : il impacte le pricing, le ROI, et la trajectoire produit.

Logiciels intégrés à un projet plus large

Quand un logiciel fait partie d’un projet global (ERP, refonte SI, plateforme complète…), on ne l’amortit pas seul.

En pratique :

- il est rattaché à l’immobilisation principale ;

- il suit la durée du projet global, pas sa propre durée logique ;

- la durée d’amortissement est tirée par “la brique la plus lente”.

🔍 Exemple

Un module métier intégré à un ERP déployé sur 5 ans → amorti sur 5 ans, même si ce module aurait pu être amorti sur 3 ans.

C’est souvent là que se glissent les plus gros écarts entre compta et réalité produit.

Logiciels indissociables du matériel

Certains logiciels font partie intégrante d’un matériel : firmware, logiciel embarqué, OS machine, pilotage industriel…

Une règle simple : si le logiciel ne peut pas exister sans le matériel → il suit la durée d’amortissement du matériel.

Aucun amortissement séparé.

🔍 Exemple

Un logiciel de pilotage intégré dans une machine amortie sur 7 ans → amorti sur 7 ans.

⚠️ L’erreur fréquente, c’est d’amortir séparément un logiciel embarqué - alors que la loi ne le permet pas.

Conclusion - Amortir un logiciel, c’est piloter son cycle de vie

On parle d’amortissement comme d’un sujet comptable. En réalité, c’est un sujet de pilotage produit : la durée, la méthode, le plan… tout ça influence vos arbitrages, votre budget, votre capacité à faire évoluer votre logiciel au bon moment.

Le bon amortissement, c’est celui qui colle :

- à la réalité technique (dette, stack, obsolescence),

- à la réalité business (gains, revenus, usage),

- et à la trajectoire produit (réécriture, roadmap, évolutions majeures).

Chez Yield, on voit l’impact direct d’un amortissement bien posé : des refontes planifiées, un budget IT réaliste, une roadmap crédible - donc un produit qui s’use moins vite et qui coûte moins cher à long terme.

👉 Vous construisez ou faites évoluer un logiciel métier et vous voulez sécuriser à la fois l’aspect produit et l’aspect comptable ? On peut vous aider à cadrer votre projet, votre budget… et l’amortissement qui va avec.

On imagine la maîtrise, la sécurité, la fiabilité d’un outil “fermé”. Mais c’est souvent l’inverse : derrière le confort du prêt-à-l’emploi, une dépendance qu’on ne découvre qu’après coup.

Un jour, le prix de l’abonnement augmente. Le mois suivant, une mise à jour casse une intégration clé. Et quand il faut changer de prestataire ou récupérer ses données… on paie le prix fort à la sortie.

C’est ça, un logiciel propriétaire : un outil dont vous ne possédez pas le code, ni vraiment la trajectoire. Et c’est là que le sujet devient stratégique, pas juste technique.

Chez Yield, on conçoit des logiciels métiers pour des entreprises qui veulent garder la main. On ne diabolise pas les solutions propriétaires. Mais on sait aussi qu’elles enferment, si on ne pose pas les bons garde-fous dès le départ.

👉 Dans cet article, on pose les bases : ce qu’est réellement un logiciel propriétaire, ce qu’il implique pour votre entreprise, et comment garder la main sans tout réinventer.

Logiciel propriétaire : ce que ça veut dire vraiment

“Propriétaire.” Ça sonne carré, maîtrisé, presque noble. Sauf qu’en réalité, ça veut surtout dire une chose : vous ne possédez rien. Pas le code. Pas la logique métier. Parfois, même pas vos propres données.

Un logiciel propriétaire, c’est un produit dont vous louez l’usage selon les règles de celui qui le détient. Vous n’achetez pas un outil, vous signez un droit d’accès. Révocable, limité, conditionné.

Et c’est là que la confusion commence.

- Salesforce, Hubspot, Microsoft 365 ? Propriétaires.

- Un ERP développé sur mesure par une agence ? Souvent propriétaire aussi, si le contrat ne vous cède pas le code.

- Même un MVP “fait maison” peut l’être… quand les devs partent sans documentation.

💡 Propriétaire ≠ fermé.

Le vrai sujet, c’est le degré de contrôle : pouvez-vous modifier, exporter, partir ? Ou êtes-vous coincé ?

Chez Yield, on le voit toutes les semaines : des entreprises persuadées d’avoir “leur” solution… jusqu’au jour où elles veulent la faire évoluer. Et là, surprise : plus personne ne peut toucher au code, ni même récupérer la base.

👉 Un logiciel propriétaire, ce n’est pas un problème tant qu’on peut encore bouger. Le piège, c’est quand on ne peut plus.

Le vrai coût du propriétaire : pas la licence, la dépendance

Un logiciel propriétaire ne pose pas problème au moment où on le signe. La vraie facture arrive plus tard : quand vous essayez de reprendre la main.

Un prix visible… et un autre qu’on découvre plus tard

Quand une entreprise choisit un logiciel propriétaire, elle regarde d’abord le prix d’entrée. Mais le vrai coût se cache ailleurs : dans le temps perdu, les marges de manœuvre qu’on sacrifie, et la dépendance qu’on installe sans la voir venir.

Petit à petit, le confort se transforme en cage :

- Impossible d’adapter un flux métier sans passer par le support.

- Les intégrations sont limitées.

- Les API sont payantes.

Et au moment de négocier, la roadmap de l’éditeur pèse plus lourd que vos besoins.

“Le coût qui tue n’est pas la licence, c’est la sortie. On négocie la porte de sortie avant d’entrer.”

— Thomas, Product Strategist @ Yield Studio

Le lock-in : un piège opérationnel, pas juridique

Chez Yield, on a vu des équipes piégées dans des contrats triennaux, incapables de migrer leurs données sans racheter un module “export”. Ou des outils où chaque connexion API est facturée… jusqu’à rendre impossible la synchronisation avec d’autres systèmes internes.

C’est ça, le lock-in : pas un concept de juriste, un frein produit.

Dès que votre système dépend d’un acteur unique pour évoluer, corriger ou connecter, vous perdez votre agilité et votre autonomie.

⚠️ Selon Gartner (2024), près de 70 % des DSI estiment être “fortement dépendants” d’au moins un fournisseur logiciel critique.

Et 45 % disent que cette dépendance freine directement leurs décisions produit.

Le vrai risque : l’asymétrie

Un logiciel propriétaire ne devient risqué que si vous dépendez de lui plus qu’il ne dépend de vous.

Le danger n’est pas dans la licence, mais dans l’asymétrie : quand vous ne contrôlez ni les données, ni la continuité, ni la sortie.

Le pire ? C’est rarement une erreur technique. C’est une série de choix confortables :

“On verra plus tard pour l’export.”

“On n’a pas besoin d’accès au code.”

“On fera un connecteur quand on aura le temps.”

Sauf que plus tard, c’est souvent trop tard.

👉 La vraie dépense, dans un logiciel propriétaire, c’est la liberté qu’on cède par facilité.

Open source, SaaS, sur-mesure : arrêtez de choisir par idéologie

Les uns jurent par l’open source ; les autres par le SaaS. En réalité, la bonne réponse n’a rien à voir avec la philosophie. Elle dépend d’un seul facteur : le moment où en est votre produit.

Le SaaS : parfait pour démarrer, dangereux pour durer

Le SaaS, c’est le confort absolu. Zéro infra, zéro maintenance, tout prêt à l’emploi. Quand il s’agit d’aller vite, de tester un usage ou de structurer une équipe, c’est imbattable.

Mais ce confort a un prix : la dépendance. Dès que votre usage sort du cadre, la facture grimpe ou les limites apparaissent.

- Intégrer un flux métier spécifique ? Impossible sans add-on payant.

- Exporter les données ? Format propriétaire.

- Changer de fournisseur ? Trois mois de chantier.

💡 À retenir

Le SaaS, c’est une excellente rampe de lancement… à condition de prévoir comment en sortir dès le jour 1.

L’open source : la liberté qui se mérite

L’open source, c’est la promesse inverse : tout est ouvert, modifiable, contrôlable.

Sur le papier, parfait.

Dans la réalité : exigeant.

Il faut savoir maintenir, patcher, documenter, sécuriser. Et sans ressources internes solides, la liberté tourne vite à la dette.

“L’open source, c’est puissant quand le produit a la maturité pour l’assumer.

Sans gouvernance, ça devient une dette invisible : des dépendances non suivies, des versions bloquées, des vulnérabilités qui s’accumulent.

La liberté, ici, se mesure à votre capacité à maintenir, pas à télécharger.”

— Lucie, Product Designer @ Yield Studio

Le sur-mesure : la liberté maîtrisée

Le sur-mesure n’est pas le graal, mais c’est la voie naturelle quand le produit devient stratégique. Vous décidez du rythme, du code, des priorités.

Et surtout : vous capitalisez sur une base qui vous appartient vraiment.

C’est plus exigeant au départ mais c’est aussi ce qui fait la différence entre dépendance et souveraineté. Pour ça, il faut une équipe capable de maintenir et de faire évoluer sans tout casser.

💡 Choisissez par maturité

Le bon choix, ce n’est pas la techno. C’est le niveau de contrôle dont vous avez besoin à un instant donné.

👉 Commencez vite si vous validez un usage, structurez dès que vous créez de la valeur.

Comment garder la main quand on choisit du propriétaire

Chez Yield, on voit souvent des équipes piégées non pas par le logiciel lui-même, mais par ce qu’elles ont oublié de négocier ou d’anticiper.

Négocier la sortie avant d’entrer

Avant de signer, la question n’est pas “combien ça coûte”, mais “combien ça coûte de partir”.

Trois clauses font la différence :

- Réversibilité des données : export complet, format ouvert, sans surcoût.

- Accès API et logs : indispensables pour ne pas être prisonnier des flux internes.

- Plafonnement des hausses tarifaires : éviter les +30 % annuels déguisés en “évolution de service”.

“Si vos données ne peuvent pas vivre ailleurs, vous n’avez pas un produit : vous avez une dépendance. Une API, un export clair, c’est le vrai test de souveraineté.”

— Hugo, Engineering Manager @ Yield Studio

💡 Pro tip

Faire un test d’export avant signature prend deux heures.

Mais ça peut économiser des mois de migration le jour où vous voulez bouger.

Concevoir une architecture anti-lock-in

Même avec un outil propriétaire, il existe des marges de liberté.

Créez une couche d’isolation entre le logiciel et vos systèmes internes : un connecteur, un middleware, ou un simple script d’export planifié.

Ce pare-feu technique garantit qu’aucune donnée critique ne soit stockée uniquement chez l’éditeur.

⚙️ En pratique

- Sauvegardez localement les données clés (clients, transactions, historiques).

- Externalisez vos automatisations (Zapier, n8n, ou scripts internes).

- Documentez les flux critiques : qui parle à quoi, comment et quand.

👉 Une architecture bien pensée, c’est la différence entre un outil utile et une dépendance subie.

Piloter la relation comme un produit

Un logiciel propriétaire n’est pas un fournisseur : c’est un partenaire produit.

Il faut donc le piloter comme tel :

- Suivre les mises à jour et leur impact.

- Garder une veille sur les API, les limites, les nouvelles conditions.

- Renégocier régulièrement les périmètres.

Chez Yield, on conseille souvent de nommer un owner interne pour chaque logiciel critique : quelqu’un qui lit les release notes, suit les tickets, et peut dire si la solution sert encore la stratégie produit.

C’est la différence entre subir un outil et le piloter comme une brique vivante de votre écosystème.

⚠️ À retenir

La clé, c’est la vigilance continue. Un contrat ne protège pas tout.

Mais un pilotage régulier évite les mauvaises surprises et préserve votre indépendance.

En clair : propriétaire ou pas, gardez le contrôle

Le débat “open vs propriétaire” n’a jamais vraiment eu de sens. La seule question qui compte, c’est : qui décide du tempo ?

Un logiciel propriétaire n’est pas un piège en soi. Il le devient quand il dicte votre rythme, vos choix ou vos coûts - quand vous n’avez plus la main sur votre propre outil.

La bonne approche, ce n’est pas d’éviter le propriétaire mais de l’utiliser en conscience :

- commencer vite avec du SaaS si vous devez prouver un usage ;

- passer au sur-mesure quand le produit devient critique ;

- et garder des portes de sortie dès le jour 1.

La vraie indépendance ne se joue pas dans la technologie, mais dans la lucidité. Savoir à tout moment ce qu’on contrôle et ce qu’on subit.

Vous voulez auditer vos dépendances ou reprendre la main sur vos outils critiques ? Chez Yield, on aide les entreprises à garder le contrôle sur leur produit, leur stack et leur liberté de choix.

Une app front-end, ce n’est plus juste une interface. C’est devenu une machine tentaculaire.

Des dizaines de modules, de dépendances, de contextes partagés, de pipelines CI/CD à rallonge. Et souvent, plus personne ne sait vraiment où commence ou finit le front.

Résultat : des builds qui durent 18 minutes, des régressions imprévisibles, et cette peur sourde, à chaque livraison, de “casser quelque chose sans le voir venir”.

Alors, quand on parle de micro-frontends, beaucoup y voient la sortie de secours idéale :

découper, modulariser, isoler les équipes, rendre chaque bloc indépendant.

Sur le papier, tout s’aligne.Mais la réalité, on la voit tous les jours chez nos clients : un micro-frontend mal cadré, c’est juste un micro-monolithe. Un puzzle plus complexe, pas un système plus sain.

Chez Yield, on a vu les deux faces du sujet. Des projets où la modularité a redonné de la vitesse, et d’autres où elle a juste déplacé la dette technique d’un répertoire à l’autre.

Dans cet article, on vous partage ce qu’on retient, côté terrain.

Le mirage des micro-frontends

Sur le papier, c’est élégant. Découper le front en modules indépendants, chacun déployé à son rythme. Chaque équipe possède son périmètre, son CI/CD, sa stack. Plus personne ne bloque personne. Tout semble fluide.

Mais la réalité, c’est qu’une architecture modulaire ne corrige pas les problèmes d’organisation : elle les expose.

👉 Si vos équipes ne se parlent pas, elles ne se mettront pas à collaborer parce qu’un framework le permet.

👉 Si vos composants ne sont pas cohérents aujourd’hui, ils ne le seront pas plus une fois répartis dans quatre dépôts.

Les premiers symptômes arrivent vite :

- des dépendances dupliquées “par flemme de gérer la version commune” ;

- un design system copié-collé dans chaque module ;

- un onboarding qui passe de 30 minutes à 3 jours.

Et quand tout ça commence à casser, les devs passent leur temps à synchroniser les versions, pas à livrer de la valeur.

👉 Chez Yield, on le répète souvent : les micro-frontends ne sont pas une architecture magique. C’est une traduction technique d’une organisation mûre :

- Quand ça marche, c’est parce qu’il y a déjà un cadre clair : domaines bien délimités, communication propre, ownership assumé.

- Quand ça casse, c’est rarement à cause du code mais à cause des frontières floues.

La modularité bien pensée : une affaire de frontières

Découper, tout le monde sait le faire. Mais découper juste, c’est autre chose.

Le but n’est pas d’avoir 10 micro-frontends, c’est d’avoir des frontières qui servent le produit, pas l’organigramme.

Une frontière claire, c’est trois critères :

- Un domaine métier stable — ex. authentification, planning, facturation.

- Une équipe réellement autonome dessus.

- Une API front ↔ front bien définie (events, contrats, shared libs).

Quand ces trois cases sont cochées, on peut parler de modularité.

Sinon, c’est juste du découpage cosmétique.

Les bons outils (et leurs limites)

- Module Federation (Webpack / Vite) : idéal pour partager dynamiquement des modules entre apps (ex. dashboard embarquant des micro-apps). Mais il exige un bon alignement de versions et une CI/CD solide.

- Single-SPA / Nx / Turborepo : utiles quand plusieurs équipes livrent sur un même front. Nx, par exemple, impose des conventions et réduit la dette d’intégration. Mais à éviter si une seule équipe travaille sur tout : c’est de la complexité inutile.

- Design system partagé (Storybook, Figma Tokens) : indispensable pour garder la cohérence UI.

💡 Chez Yield, on synchronise les tokens de design dans le repo central et on les consomme via un package NPM versionné. Chaque micro-app évolue sans dériver visuellement.

La bonne approche produit

Avant de parler stack, on commence par cartographier les flux d’usage :

- Où l’utilisateur change de contexte ?

- Où la donnée transite ?

- Où les parcours se recoupent ?

Ce sont ces points de friction qui révèlent les frontières naturelles.

On les traduit ensuite dans l’architecture, mais seulement quand le besoin d’isolation est prouvé (par la vélocité, la scalabilité, ou le besoin d’équipes parallèles).

“Sur un projet modulaire réussi, la technique ne vient jamais en premier.On commence par cartographier les flux d’usage, pas les composants.Tant qu’on ne sait pas où l’utilisateur change de contexte, découper n’a aucun sens.

Les meilleures architectures qu’on a vues sont celles où le front reflète le parcours utilisateur, pas l’organigramme.”

— Julien, Lead Dev @ Yield Studio

Retour d’XP — TKcare : fusionner sans tout casser

Quand on a travaillé sur la refonte de TKcare, l’app d’intérim médical, le problème n’était pas la dette technique : c’était la fragmentation. Trois apps, trois backends, trois façons d’afficher un planning.

Avant de parler stack, on a d’abord redéfini les domaines fonctionnels :

- un module “missions” indépendant et réutilisable ;

- un socle “authentification” commun ;

- une couche “communication” plug-in entre canaux (SMS, mail, push).

Ce découpage a permis de fusionner trois apps en une seule, tout en gardant des frontières nettes. Les équipes peuvent livrer sans friction, les tests sont ciblés, et la dette front est passée sous contrôle.

Choisir sa stack (et son niveau de découpage)

Une architecture modulaire, ce n’est pas un choix de framework mais un choix d’organisation. Avant de parler stack, il faut savoir qui livre quoi, et à quel rythme.

Chez Yield, on part toujours de cette réalité terrain : autonomie d’équipe, fréquence de release, maturité CI/CD.

Monorepo structuré - quand la cohérence prime

Quand une ou deux squads travaillent sur le même produit, le monorepo reste la meilleure option.

Avec Nx ou Turborepo, on sépare logiquement les domaines (/auth, /planning, /shared) tout en gardant la cohérence. C’est rapide à maintenir, clair à tester, et idéal pour un produit en croissance maîtrisée.

Mais dès que trois équipes ou plus livrent en parallèle, les cycles s’alourdissent : c’est le signal qu’il faut découper.

Monorepo multi-apps - quand la vitesse devient critique

Dès qu’il existe plusieurs parcours (client, back-office, analytics), on isole les modules tout en gardant un socle commun : design system, router, API. Avec Module Federation, chaque app peut déployer sans bloquer les autres.

💡Sur un SaaS logistique, cette approche a réduit les régressions de 30 % simplement en séparant les domaines à évolution rapide.

Multi-repos - quand l’organisation l’impose

Utile uniquement pour les organisations matures, avec plusieurs produits ou équipes.

On y gagne en indépendance, mais seulement si le socle (auth, DS, gateway) est bien pensé. Sinon, la modularité vire au morcellement.

Faire vivre une architecture modulaire dans le temps

Découper, c’est facile. Faire tenir les morceaux ensemble sur la durée, c’est là que tout se joue.

Une architecture modulaire vieillit bien si elle reste pilotée comme un produit, pas comme un chantier technique.

Garder un ownership net

Chaque module doit avoir un propriétaire identifié : pas une “équipe front”, mais une équipe “planning”, “facturation” ou “authentification”.

Ce sont des périmètres métiers, pas des silos techniques. Quand un bug arrive, on sait immédiatement qui agit, sans comité ni escalade.

Chez Yield, on formalise ça dans un module charter :

- ce que le module fait (et ne fait pas) ;

- ses dépendances ;

- ses contrats d’interface ;

- et la personne responsable du cycle de vie.

C’est simple, mais ça évite 80 % des frictions futures.

Tester au niveau du contrat, pas du code

Dans une architecture modulaire, tester tout devient vite ingérable.

Le bon réflexe, c’est de tester les interfaces, pas les implémentations. Chaque module expose un contrat (types, événements, endpoints). Tant que ce contrat est respecté, le reste peut évoluer librement.

Des outils comme Contract Tests (Pact, Jest Contract, Backstage) permettent de vérifier automatiquement la compatibilité entre modules à chaque build.

Surveiller les dérives avant qu’elles ne coûtent cher

Les architectures modulaires dérivent par petits glissements : une dépendance commune non mise à jour, un design system forké “temporairement”, une API doublée “le temps d’un sprint”.

Chez Yield, on pose dès le début des indicateurs d’hygiène :

- taille moyenne des bundles par module ;

- duplication de dépendances ;

- taux de couverture tests ;

- fréquence de release.

Ces signaux, suivis dans un dashboard, suffisent à prévenir les gros refactors six mois plus tard.

Accepter que la modularité évolue

Une architecture modulaire n’est pas figée. Certains modules fusionnent, d’autres se séparent. Et c’est sain. L’enjeu, c’est de pouvoir réorganiser sans douleur, sans perdre la cohérence produit ni casser les pipelines.

Ce qu’on observe souvent : les premières frontières sont rarement parfaites. Ce n’est pas grave, à condition d’assumer cette itération comme un processus normal.

Une équipe qui apprend à fusionner deux modules sans tout casser a déjà gagné : elle comprend son architecture, au lieu de la subir.

“Une architecture modulaire qui marche, c’est celle qui reste malléable.On a vu des clients fusionner deux modules sans douleur, juste en rejouant les tests de contrat. Quand le front évolue sans tout redéployer, c’est qu’on a franchi un cap : la modularité n’est plus une promesse, c’est un réflexe d’équipe.”

— Hugo, Tech Lead @ Yield Studio

Conclusion - La modularité, pas une mode : une maturité

Les micro-frontends ne sont pas une tendance. Ils sont une réponse à un vrai problème : comment faire évoluer un front complexe sans le casser tous les trois sprints.

Mais ce n’est pas une architecture qu’on “installe”. C’est une manière de penser : découper pour apprendre plus vite, stabiliser ce qui crée de la valeur, et accepter que tout bouge autour.

Une modularité réussie, ce n’est pas une promesse d’indépendance totale. C’est un équilibre : assez d’autonomie pour accélérer, assez de cadre pour durer.

Chez Yield, on a vu ce que ça donne quand c’est bien fait : des équipes qui livrent sans peur, un produit qui reste cohérent, et un front qui tient la route plusieurs années sans refonte. Et on a aussi vu l’inverse : quand la modularité devient juste un mot de plus dans la stack.

👉 Si vous envisagez de modulariser votre front - ou d’en refondre un devenu trop lourd - on peut vous aider à cadrer les bons choix : clarifier les domaines, poser les bonnes frontières, et construire une architecture qui sert la valeur, pas la complexité.

Vous avez une idée claire : simplifier un process, automatiser une tâche, créer un outil métier. Mais quand vient le moment de passer à l’action, la réalité frappe : vous avez un vrai besoin… mais pas le budget d’une startup.”

C’est le quotidien de nombreuses PME et ETI : des ambitions fortes, des moyens contraints, et une même crainte - se tromper de combat.

Faut-il investir dans une app sur mesure, tester du no-code, ou miser sur une solution SaaS ? Et surtout : comment être sûr que chaque euro sert vraiment le projet ?

Chez Yield, on conçoit des produits digitaux pour des entreprises de toutes tailles.

Et ce qu’on voit, c’est simple : la réussite ne dépend pas du budget, mais de la façon dont il est investi.

Dans cet article, on vous donne une méthode concrète pour cadrer, prioriser et livrer utile — même avec des moyens limités.

👉 Le bon produit n’est pas forcément le plus cher, mais celui qui valide vite, apprend vite et tient dans la durée.

Budget limité ≠ petit projet

Un budget limité ne condamne pas un projet digital. Ce qui le condamne, c’est de vouloir faire comme les autres, mais en plus petit.

Beaucoup d’entreprises partent avec de bonnes intentions : “On va faire une V1 simple”, “On réduira les fonctionnalités”.

Mais si l’objectif n’est pas clair, la taille du budget ne change rien : vous livrerez un produit flou, difficile à adopter, et coûteux à maintenir.

💡 Chez Yield, on le voit souvent

Les projets qui réussissent avec 30 000 € ou 40 000 € ne sont pas ceux qui ont rogné sur le design ou les tests. Ce sont ceux qui ont clarifié leur usage avant de produire la moindre ligne de code.

Un bon cadrage, c’est la moitié du travail. Il permet de concentrer les ressources là où elles comptent :

- un irritant métier mesurable ;

- un process clé ;

- un segment d’utilisateurs précis.

👉 Le vrai sujet, ce n’est pas combien on dépense, mais pour quoi on dépense.

Un budget contraint oblige à faire des choix - et c’est souvent ce qui sauve un premier produit digital.

Prioriser la valeur : identifier le cœur du besoin

Quand le budget est serré, la tentation, c’est de vouloir tout faire un peu. Un module RH, un espace client, un reporting, quelques automatisations… Vous diluez vos efforts, et rien ne crée de vraie valeur.

Le réflexe à avoir, c’est l’inverse : isoler le problème le plus coûteux aujourd’hui - en temps, en erreurs ou en frustration. C’est souvent là que le ROI se cache.

Concrètement, commencez par cartographier vos irritants métiers :

- Où vos équipes perdent-elles du temps ?

- Quelles tâches sont répétitives ou manuelles ?

- Quels points bloquent votre croissance ou la satisfaction client ?

Une fois cette liste faite, appliquez une règle simple :

“Si on ne devait résoudre qu’un seul problème avec ce budget, lequel aurait le plus d’impact ?”

Chez Yield, on parle souvent de “point d’appui produit” : une première fonctionnalité qui prouve la valeur du digital dans votre organisation. C’est ce levier qui justifie d’investir ensuite.

Utilisez une matrice valeur / complexité : gardez ce qui coche “valeur forte / effort maîtrisé”, mettez de côté le reste pour la V2. Vous obtiendrez un périmètre clair, aligné avec votre réalité.

💡 Le secret d’un premier produit réussi, ce n’est pas de tout couvrir.

C’est de livrer un petit périmètre qui change vraiment quelque chose - et d’apprendre vite à partir de là.

Choisir la bonne approche de développement

Une fois le besoin clarifié, vient la grande question : On le fait comment ? Et avec quoi ?

Tout dépend de votre niveau de maturité, de la criticité du produit et du rythme auquel vous devez avancer.

Mais trois approches reviennent toujours : le SaaS, le no-code / low-code, et le sur-mesure progressif.

Le SaaS : rapide et économique, mais limité

Parfait quand vous avez besoin d’un outil standard (CRM, gestion RH, support client…).

Vous payez un abonnement, tout est hébergé et maintenu.

👉 Avantage : zéro infrastructure, zéro délai.

👉 Limite : peu de personnalisation, dépendance à l’éditeur.

Si 80 % de vos besoins sont classiques, le SaaS est un bon point de départ. Mais dès que votre métier sort du cadre, ça coince vite.

Le no-code / low-code : idéal pour valider un usage

Des outils comme Bubble, Glide ou Retool permettent de créer vite un MVP fonctionnel.

Coût moyen : 10 à 30 K€, selon la complexité.

Parfait pour tester un scénario, un flux ou une interface, sans développement lourd.

⚠️ À anticiper : la dette technique si vous voulez aller plus loin.

Le sur-mesure progressif : la liberté maîtrisée

C’est l’approche que privilégient les PME qui ont validé leur besoin.

On construit un socle solide, mais uniquement sur les briques à forte valeur.

Budget type : 40 à 70 k€ pour un MVP, évolutif ensuite.

L’intérêt, c’est que vous gardez la propriété du code, la maîtrise des données, et la capacité d’évoluer sans tout refaire.

💡Le bon choix n’est pas technique.

Il dépend du stade où en est votre produit. Commencez vite si vous devez prouver l’usage, structurez dès que vous créez de la valeur.

Construire un vrai MVP

Le mot est partout. Mais dans les faits, peu de projets livrent un vrai MVP.

Souvent, on confond “MVP” et “version allégée” — un produit qu’on sort vite, mais sans apprentissage. Résultat ? Un outil sous-utilisé, ou abandonné dès la première version.

Un Minimum Viable Product, ce n’est pas une version cheap.

C’est une version utile, pensée pour tester une hypothèse concrète :

“Si on automatise ce flux, est-ce qu’on gagne vraiment du temps ?”

“Si on simplifie ce parcours, est-ce que les utilisateurs s’en servent plus ?”

Un bon MVP repose sur 3 critères simples :

- Un seul persona clé — celui qui vivra l’usage au quotidien.

- Un seul scénario prioritaire — pas trois modules à moitié finis.

- Un résultat observable — un indicateur de succès mesurable dès la mise en ligne.

🔍 Exemple : un outil interne de gestion commerciale.

Plutôt que de tout refaire, on teste d’abord une automatisation simple : la génération automatique des devis.

Si ça fait gagner 30 minutes par jour à 10 commerciaux, la valeur est prouvée.

Le MVP n’est pas une fin : c’est une preuve de valeur. Il sert à apprendre vite, à ajuster, et à construire une base solide pour la suite.

👉 Mieux vaut un MVP simple qui prouve son intérêt qu’un “produit complet” que personne n’utilise.

Monter une équipe qui comprend votre contexte

Un produit digital, ce n’est pas qu’une question de code. C’est un enchaînement de décisions : quoi prioriser, comment simplifier, où mettre l’effort. Et ces décisions ne peuvent pas être prises sans comprendre votre métier.

C’est là que beaucoup de PME se perdent : elles délèguent tout à une agence “tech”, sans pilote produit côté client. Ça donne un projet bien exécuté… mais mal orienté.

💡 Le bon modèle, c’est un binôme métier / produit :

- Côté client : quelqu’un qui connaît les enjeux terrain et tranche vite.

- Côté partenaire : une équipe qui parle produit, pas seulement développement.

Le bon partenaire ne se contente pas de faire ce qu’on lui demande. Il challenge les choix, propose des compromis, alerte quand un besoin sort du cadre du budget.

👉 Un produit digital réussi, c’est une collaboration, pas une délégation.

Vous n’avez pas besoin d’une “AI squad” ni d’un “product lab” - juste d’une équipe qui comprend votre contexte, votre rythme, et votre niveau de risque acceptable.

Sécuriser la trajectoire (et le budget)

Le vrai risque d’un premier produit digital, ce n’est pas de dépenser trop. C’est de dépenser une fois — et devoir tout recommencer un an plus tard.

Un produit bien né, c’est un produit qui peut évoluer sans repartir de zéro.

Et ça, ça se prépare dès le cadrage :

- anticiper la maintenance et les coûts récurrents ;

- définir des indicateurs de succès simples (taux d’usage, gain de temps, réduction d’erreurs) ;

- planifier dès la V1 ce qui sera observé, mesuré, corrigé.

💡 On conseille souvent d’allouer 10 à 20 % du budget initial à la phase post-lancement : retours utilisateurs, itérations rapides, correctifs.

C’est ce qui transforme un livrable “one shot” en produit vivant.

Autre réflexe clé : ne jamais tout dépenser au premier sprint.

Gardez une marge pour ajuster : la réalité terrain révèle toujours ce que les specs ont oublié.

👉 Le succès d’un premier produit digital ne se joue pas le jour de sa mise en ligne.

Il se joue dans les 3 mois qui suivent, quand vous mesurez, affinez, et prouvez que la valeur est bien là.

Conclusion - Faire juste, pas petit

Réussir un premier produit digital avec un budget limité, ce n’est pas une question de moyens. C’est une question de méthode.

Les projets qui durent sont ceux qui commencent petit mais juste : un problème clair, une valeur mesurable, une équipe alignée.

Le vrai piège, c’est de viser la perfection avant la preuve. En réalité, le premier livrable n’a pas besoin d’être complet - il doit être utile, compris et améliorable.

Chez Yield, on aide les PME et ETI à construire des produits qui tiennent leurs promesses : sobres, efficaces et durables. Mieux vaut un produit simple qui crée de la valeur qu’un prototype brillant qui s’éteint après trois mois.

Vous cherchez un outil pour structurer votre activité : CRM, plateforme interne, gestion RH, production… Et très vite, la question arrive : “On prend une solution SaaS du marché, ou on fait développer un logiciel sur-mesure ?”

C’est une décision plus stratégique qu’il n’y paraît.

👉 Le SaaS séduit par sa rapidité et son coût d’entrée.

👉 Le sur-mesure, lui, promet une liberté totale — mais avec plus d’engagement.

Entre les deux, un flou qui coûte souvent cher : intégrations bancales, dépendance éditeur, ou refonte anticipée.

Chez Yield, on accompagne des produits métiers depuis plus de dix ans. Et ce qu’on constate, c’est simple : il n’y a pas de bon choix universel - seulement des contextes bien cadrés.

Dans cet article, on vous aide à décider en connaissance de cause, pas sous l’effet de la mode.

Ce que promettent (et cachent) les solutions SaaS

Quand une équipe cherche à s’équiper vite, la première tentation, c’est de se tourner vers un SaaS. C’est simple, c’est prêt, c’est rassurant.

Et sur le papier, tout semble aligné : un abonnement mensuel, zéro hébergement à gérer, des mises à jour automatiques, une interface “déjà jolie”.

Bref, la promesse du “plug & play sans friction”. Mais une fois l’outil en place, la réalité est souvent plus nuancée.

Les vrais atouts du SaaS

Le SaaS reste une solution redoutable quand le besoin est standard et bien couvert par le marché.

Concrètement, il coche trois cases :

- Vitesse : vous êtes opérationnel en quelques jours.

- Simplicité : pas d’installation, pas de maintenance, pas d’équipe technique à mobiliser.

- Prévisibilité : coût mensuel clair, support inclus, évolutions gérées par l’éditeur.

👉 Idéal pour un MVP interne, une expérimentation ou une fonction de support non stratégique (CRM, ticketing, paie, etc.).

Mais ce modèle repose sur une logique d’échelle : l’éditeur construit pour la moyenne des clients. Et c’est précisément là que les limites apparaissent.

Les limites qu’on découvre après coup

Ce qui semblait clé en main devient parfois une série de contournements.

Les symptômes reviennent souvent :

- Workflows figés : impossible d’adapter une règle métier sans tordre le système.

- Empilement d’abonnements : un SaaS pour les tâches, un autre pour la data, un troisième pour la signature… → coûts cumulés.

- Faux coût faible : au bout de 2 ans, les licences et intégrations coûtent plus cher qu’un développement ciblé.

- Verrouillage éditeur : données difficiles à extraire, roadmap imposée, hausses tarifaires subies.

- Dépendance RGPD / hébergeur : parfois, vos données partent hors UE sans visibilité claire.

⚠️ Un SaaS est rentable tant que vous restez dans son cadre. Dès que votre métier s’en écarte, il devient un frein.

Le logiciel sur-mesure : liberté, mais engagement

Face aux limites du SaaS, l’autre option séduit vite : “On va créer notre propre outil, parfaitement adapté à notre métier.” Et sur le papier, c’est logique : si votre process est unique, pourquoi le tordre dans un logiciel pensé pour tout le monde ?

Le sur-mesure, c’est la liberté totale mais aussi la responsabilité complète.

Pas d’abonnement, pas d’éditeur, pas de contraintes imposées. En contrepartie, tout repose sur votre capacité à bien cadrer, livrer, et maintenir dans le temps.

Une liberté précieuse quand votre métier sort du standard

Le vrai avantage du sur-mesure, c’est de pouvoir aligner le produit sur votre façon de travailler. L’outil s’adapte au métier, pas l’inverse.

C’est là que la différence se joue : dans la précision du flux, la logique métier, la donnée que vous exploitez.

Quand un SaaS couvre 80 % du besoin, le sur-mesure vise les 20 % restants - ceux qui font votre différence.

👉 Pour une équipe, ça veut dire moins de contournements, moins d’outils parallèles, et une expérience pensée autour de la réalité du terrain.

Une maîtrise qui se gagne (et se mérite)

Construire son propre outil, c’est aussi décider ce qu’on veut maîtriser :

- La stack technique (et donc sa pérennité) ;

- Les données (et leur conformité) ;

- La roadmap (vous décidez quand et pourquoi ça évolue).

Mais cette liberté n’est pas “gratuite”. Elle implique d’assumer les sujets que le SaaS gérait pour vous : la maintenance, les mises à jour, la qualité, le support.

👉 Un bon partenaire produit ne vend pas une app, il vous aide à structurer cette responsabilité.

Un investissement qui s’amortit sur la durée

Le coût initial d’un projet sur-mesure est plus élevé, oui. Mais ce n’est pas le bon indicateur.

Sur 3 à 5 ans, les SaaS accumulent les abonnements, les intégrations et les limites — tandis que le sur-mesure capitalise. Chaque brique livrée appartient à votre patrimoine logiciel.

Ce n’est donc pas un “dépense vs dépense”, mais un choix de stratégie d’investissement :

payer pour un outil qu’on loue, ou construire un produit qu’on maîtrise.

💡 Le sur-mesure, c’est la voie de la maîtrise.

Mais elle n’a de sens que si cette maîtrise vous apporte un avantage clair : métier, data, ou expérience utilisateur. Sinon, c’est juste une charge mal placée.

Le vrai sujet : votre niveau de spécificité

Entre SaaS et sur-mesure, le vrai critère n’est pas le prix ni la taille du projet. C’est le degré de spécificité de votre besoin. Plus votre façon de travailler sort du standard, plus un outil générique finira par vous freiner.

Quand le SaaS est suffisant

Si votre process est proche de ce que fait déjà le marché, un bon SaaS vous fera gagner du temps et de la sérénité.

Typiquement :

- Vous cherchez à digitaliser un process existant sans le réinventer ;

- Vous n’avez pas d’équipe tech ou produit interne ;

- Vous voulez un résultat rapide, sans maintenance à gérer.

🔍 Exemple : gestion de la paie, CRM classique, suivi de support client.

Des besoins standardisés, où l’enjeu n’est pas la différenciation mais la fiabilité.

Dans ce cas, le SaaS est un excellent point de départ — quitte à le compléter plus tard.

Quand le sur-mesure devient stratégique

Le sur-mesure prend tout son sens quand votre métier ne rentre pas dans les cases :

- Vos process sont uniques (chaîne de production, modèle de données, règles métier complexes) ;